| 滝沢ダムへ |

特別企画 滝沢ダム -自然災害を土木技術でどこまで減らせるか-

水資源開発公団滝沢ダム建設所長 大藪 勝美氏

|

大藪 勝美 おおやぶ・かつみ

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

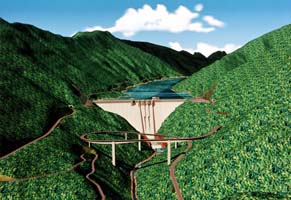

| 滝沢ダムは、昭和44年の実施計画調査開始から30年を経た平成11年3月に本体工事に着手し、平成19年度の完成を目指し、現在工事の最盛期を迎えています。 ダムが建設される荒川の最上流・埼玉県秩父郡大滝村のダムサイトは、非常に急峻なV字形地形であり、ダム本体工事、原石採取工事及び付替道路工事など厳しい自然条件の中、工事の進捗を図っています。 |

||

本体掘削は、平成11年4月から開始しましたが、特筆すべきは、掘削量約160万丮のうち左岸天端以上を除く約130万丮の全量を、ダムサイト直上流の地すべり対策工事へ流用したことであります。多くの場合、掘削した土は、残土受入地へ運搬されることが多く、広大な受入地が必要であるとともに距離が遠くなると運搬費用も相当のコストが必要になってきます。 ダムサイト直上流の地すべりブロックは、滝沢ダム貯水池周辺でも最大規模であり、標高460〜720mの範囲に台地上の緩斜面を形成しています。移動土塊量は、滝ノ沢上流地区、中央地区及び下流地区の3ブロックを合計すると1,000万丮にもなり、地すべり対策として大きな抑止力が必要であります。 本体の掘削した土は、約80万丮を滝ノ沢中央地区へ、約50万丮を下流地区へ運搬し、押え盛土として有効活用しました。押え盛土は、地すべりブロックの末端に施工されますが、必要土量が多いことから、中津川を埋め立てることとなり、盛土材の流出防止のための転流工が必要となります。転流工の対象流量は工事内容・規模から20年確率流量に相当する840丮/sとしました。 転流方式としては、ダム本体工事でも採用されている仮排水トンネルがまず考えられますが、この場合、左岸地山に延長1,100m、径9.6mのトンネルが必要となり、約34億円の費用が必要となります。そこで、盛土の上に開水路を造り、それをCSG工法で施工することにより約16億円のコスト縮減を図ることができました。 |

||

| CSG(Cemented Sand and Gravel)工法は、発生土等にセメントを混合し振動ローラで転圧するという新技術の一つであり、いろいろな所で取り組みが始まっていますが、材料としては、河床堆積物やトンネルの掘削ずりを利用している場合がほとんどあります。滝沢ダムでは、母材に表土や強風化岩が混入した掘削ずりを本格的に利用した初めての事例です。掘削ずりを有効に活用することができれば、いわゆるリサイクルとなり、処分と材料調達の両面からメリットとなります。掘削ずりには、必然的に粘土・シルトが含まれることとなりますが、強度発現が妨げられ、また、転圧不足、CSG混合プラントの各設備での閉塞による稼働率の低下等を生じることとなります。ここで、CSG混合プラントとして、滝沢ダムでは、MY−BOXという装置を用いました。これは、砂時計を組み合わせたような装置で、投入した材料とセメントが、落下しながら混合されるもので、重力エネルギーを利用し連続的に混合可能な装置であります。滝沢ダムで工夫した点といえば、掘削ずりそのものの粒度のばらつきを調整するため、20〜80mmと20mm以下の2系列として混合を行いました。また、微粒分の付着によるCSG混合プラントの閉塞を防ぐため材料に河床砂礫を混合したり、閉塞を起こすシュート部の角度を急勾配にするなどしました。 |  ▲CSG混合プラント |

|

| これ以外にも様々な工夫を加えながら、非常に厳しい冷え込みとなる冬期間の施工という条件の中、平成11年12月から施工を始め、12年1月から3月までの3ヶ月間で、押え盛土が約67万丮、CSG施工量が約8万丮もの大量施工を行い、5月には11.5万丮のCSG水路の施工を完了しました。また、水路は平成12年度の出水で流速4m/sの洪水を受けましたが、立派に機能を果たしました。また、コアリングして確認したCSGの状況も大変満足のいくものとなっています。 |

||

ダムコンクリートの打設にかかる費用のうち約40%は骨材が占めています。この骨材にかかる費用を縮減し、あわせて原石採取のために必要な自然改変を減らし環境への負荷が少なくなるよう、立坑方式による骨材の採取及び低品質骨材の利用を行います。 |

||

| まず、立坑方式による原石採取についてですが、これは宮ケ瀬ダムなどでも実施されたもののダム工事ではまだ事例が少ないもので、主に鉱山関係、秩父では石灰岩採取のため武甲山で実施されています。滝沢ダムでは、ダム天端に対し原石採取標高が約500m高い位置にあり、また前述のように急峻な地形ということもあって、採取した原石の運搬に立坑を採用しました。これは、直径4.7m、延長192mの立坑を鉛直に施工し、ベンチカット工法により採取した原石をこの立坑に投入、立坑下部でベルトコンベアにより引き出し、一次破砕から二次・三次破砕へと送り骨材を製造します。この立坑の採用により、原石運搬用の46tダンプが走行可能な工事用道路の建設が不要となり、燃料や火薬等の資材搬入に必要な最小限の連絡用道路(これとて急峻な地形のため難工事であったが)の設置で済ませることができました。立坑の施工には、レイズボーラ工法を採用しました。まず、径350mmのボーリングを上部から施工し、一旦400mmに拡幅した後、その孔を通したロッドの下部に立坑掘削ビットをセットし、下からリーミングしながら上がっていくもので、平成12年11月に貫通しました。 | ▲原石山立坑下部工事状況(リーミングビットによる掘削) |

|

| 次に、低品質骨材の採用についてですが、滝沢ダムの原石は、砂岩ですが、岩級の劣る、つまり従来のコンクリートダムでは廃棄していたクラスの材料についても、極力原石として有効利用を図ることとしています。使用予定の下限材料は、Ⅲ材(CL級相当)であり、骨材の試験において比重、吸水率、安定性、損失重量は基準内に収まっているものの、粘土塊量等において基準値を越えるものがあり、現在使用可能な骨材が品質的にどこまでであるのか試験を行っているところであります。 |

||

| 以上のように、自然条件の厳しい中で滝沢ダムの建設を進めていますが、水源地域の状況について最後に触れさせていただきます。 水源地となる大滝村は、急激な過疎化・高齢化が進んでおり、人口は現在約1,600人となっています。水源地域対策特別措置法(水特法)による水源地域の整備も進められており、治山・治水事業と合わせ特産品販売センターや村立歴史民族資料館、老人福祉センター等の建設も行われています。ループ橋も名所の一つとして村の活性化に役立つものと思われます。しかし、村がこれら以上に望んでいるのは、過疎化・高齢化の歯止めであり、そのための村の活性化と思われます。 また、大滝村は全体が山林に覆われていますが、スギ、ヒノキの植林された山が枝打ち、間伐されず、山々に日光が入らなくなり下草が生えない状態となっています。このため、斜面に降った雨による表土の流出が発生したり、鳥や昆虫の生息も希薄・単調になってしまうという現象が起きています。この問題に対処するため、大滝村は間伐に取り組んでいますが、前述したように急激な過疎化、高齢化により対策がなかなか進んでいないのが実状であります。このような、実状を察していただき、下流地域からの支援を是非お願いしたいと考えています。 |

||