|

建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2019年9月号〉

【寄稿】

着実に歩んできた被災地復興のリーディングプロジェクト「相馬福島道路」の建設

―― 2020年度内の全線開通に期待が膨らむ

1.はじめに

|

| 写真-1 冬期波浪状況 |

北陸地方整備局高田河川国道事務所管内糸魚川地区の国道8号は、日本海沿いを通るため冬期波浪などによる塩害が顕著な橋梁が多く存在する(写真-1)。このため平成17~20年度に「管内橋梁維持管理計画策定委員会(委員長:丸山久一長岡技術科学大学教授(当時)」を設置し対応策を検討した。

この結果、特に塩害損傷の激しいコンクリート橋8橋については、これまでの補修補強の対応では限界があることから架替えの方針が示された。これを受けて、平成21年度より塩害橋梁架替え事業を進めている。

本稿では、管内の塩害橋梁の概要と塩害対策の取組みについて報告する。

2.管内の塩害橋梁の概要

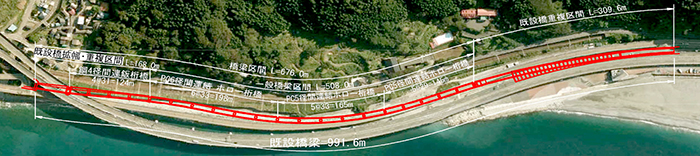

図-1に架替え橋梁の位置図を示す。

|

| 図-1 糸魚川地区塩害架替え橋梁位置図 |

|

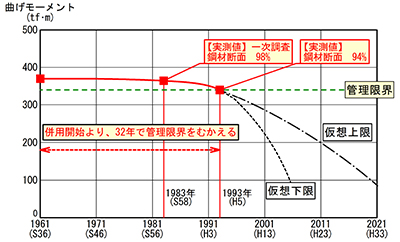

| 図-2 劣化予測と管理限界の検討例 |

|

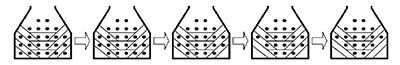

| 図-3 耐荷力算定時のPC 鋼材損傷進行の想定(プレテンT桁の例) |

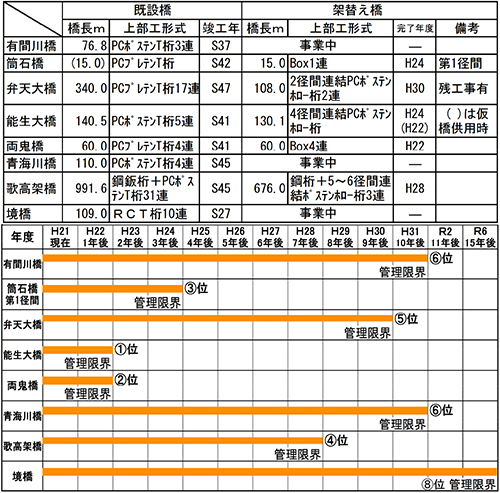

架替えの優先順位は、委員会において被害状況や耐荷力等の検討により設定された。この検討にあたっては、やはり塩害により平成13年に撤去された旧名立大橋の調査結果や劣化予測の手法等から、対象橋梁ごとの劣化進行と管理限界を設定し決定された。旧名立大橋による劣化予測手法の一例を図-2,3に、架替え対象となった8橋と優先順位を表-1に示す。

現在、対象8橋のうち管理限界年に間に合うよう5橋の架替えが完了している(表-1)。架替え後の形式は耐久性や経済性等から、短支間橋梁はボックスカルバート、河川橋や高架橋は桁表面積と桁端部箇所数の少ない連結PCホロー桁構造を採用している。

|

| 表-1 塩害架替え橋梁一覧と優先順位 |

3.ボックスカルバート構造

|

| 表-2 ボックスカルバート化対策橋梁 |

|

| 図-4 両鬼橋側面図 |

短支間で渡河のない橋梁の架替えは、既設橋をボックスカルバートで支持する工法とし、筒石橋第1径間と両鬼橋、歌高架橋、弁天大橋で採用している(表-2)。

プレキャストボックスカルバート構造を最初に適用した両鬼橋(図-4、写真-2)では、頂版に無数の曲げひび割れが生じた。許容ひび割れ幅内に収まっていたが、耐久性向上のため、これ以後は内空幅を狭めることで歌高架橋(写真-3)、弁天大橋では不具合は生じていない。

|

| 写真-2 両鬼橋施工状況 |

|

| 写真-3 歌高架橋Box区間(奥側、手前は高速道) |

4.能生大橋

旧能生大橋は昭和41年に竣工したPC5径間ポステン単純T桁で、塩害損傷が著しく過去に数回の補修工事を実施していたが、耐荷力の劣化予測、内部塩分状況から架替え優先度の高い橋梁とされた。本橋は、管内の架替え橋梁として最初のケースとなるため、厳しい塩害環境や国道7号酒田河川国道事務所管内の架替え実績等を調査検討し、さらなる耐久性向上を目指し設計施工した。主な対策事項を以下に示す。

①桁表面積の少ない上部工形式

|

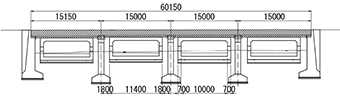

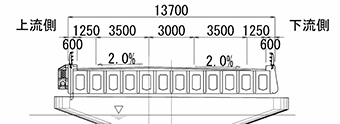

| 図-5 能生大橋断面図 |

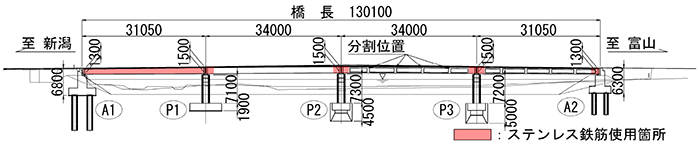

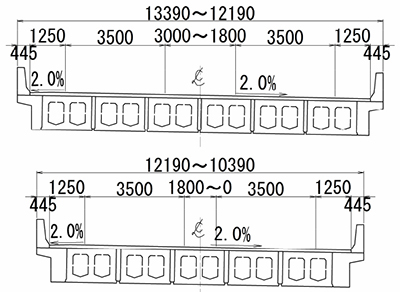

飛来塩分の付着に対して桁表面積と隅角部が少ない連結ポステンホロー桁とし(図-5)、品質管理面からプレキャストセグメント工法(5分割)、分割位置は横桁で仕切るものとした(図-6)。

|

| 図-6 能生大橋側面図 |

②路面排水に配慮した縦断勾配

架橋位置付近の道路は平坦であるが、路面排水と走行性に配慮し縦断勾配を附した。

③内部鋼材の腐食対策

塩害対策の基本は道路橋示方書の対策S区分(かぶり+塗装鉄筋)とし、PC鋼材は被覆仕様とした。また、シースはポリエチレン製とし、セグメント継目部は専用カップラーを使用した。

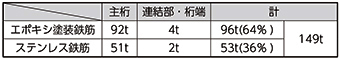

④ステンレス鉄筋

|

| 表-3 ステンレス鉄筋の使用状況 |

|

| 図-7 能生大橋桁連結部 |

本橋では鋼構造協会の協力を得て試行的にステンレス鉄筋を採用した(表-3)。採用箇所は中間支点と桁端の補修困難箇所、及び既設橋の塩害損傷が多かった第1径間(新潟側)とした。

またステンレス鉄筋の効果検証を目的とした暴露供試体を架橋位置近傍に設置し、大学機関等と協働して耐久性に関する調査・試験を進めている。

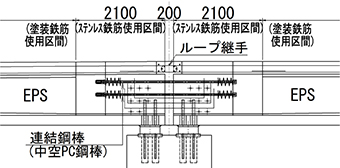

⑤桁連結部

現場打ちRC構造となる橋脚上の桁連結部は、ループ継手により現場打ち区間長を短くし、さらに中空PC鋼棒によりプレストレスを導入し、ひび割れ幅を制御した(図-7)。

5.歌高架橋

|

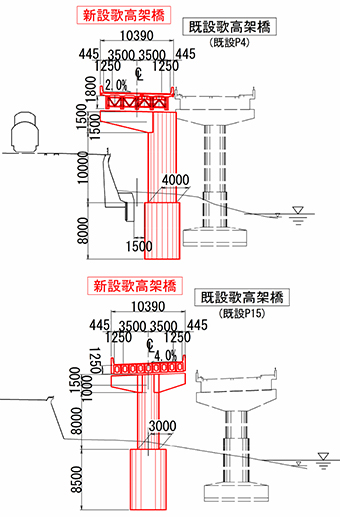

| 図-8 架替え計画平面図 |

|

| 図-9 断面図(上段:鋼桁部 下段:PC部) |

歌高架橋は、えちごトキめき鉄道(旧JR北陸本線)と高速道親不知海岸高架橋に挟まれた狭隘な空間(写真-4)に架かる橋長約1kmの橋梁である(図-8,9)。対策検討にあたっては、全体を損傷度合いや施工条件から3つの区間に分け、架替えの必要性や構造形式等を検討した。その結果、全径間を架替えることとし、各区間の制約条件から想定される構造と道路線形を詳細に比較検討し、以下の計画とした。

①第1区間:桁下が高い既設橋拡幅・重複区間既設橋から架替え橋に移行する168mの区間で、分割施工が容易な鋼桁とし、既設単純鈑桁の拡幅と鋼4径間連続鈑桁とした。

②第2区間:一般橋梁区間

既設橋と分離する508m区間は連結ポステンホロー桁とし、S字平面曲線に対応するため5~6径間連結桁の3連構造とした。橋脚位置や施工条件等から、偏心橋脚や大口径深礎杭を一部採用し対応した。またこの区間は、塩害影響を受けにくいように既設橋よりも縦断線形を高く設定した。

③第3区間:桁下が低い既設橋

重複区間

本橋の竣工以後にピアパークとして整備された310m区間で、駐車場利用や桁下高が低いことなどから補強土壁やボックスカルバート、軽量盛土構造などで既設橋を支持する構造とした。

また、設計施工にあたっては塩害対策のほか、近接施工及び波浪の摩耗対策を考慮した。

6.弁天大橋

|

| 写真-5 弁天海岸 |

本橋が架かる弁天海岸(写真-5)は、海水浴シーズンには多くの観光客が訪れ、地域では代表的な海岸である。

本橋は現在、浜沿いの陸上部高架橋となっているが、竣工当時は海上橋で多量の塩分が浸透し、これまでに数回の補修や電気防食などの対応がとられてきたが、損傷が著しいことなどから架替えとされた。

架替えにあたり本橋の特徴等を以下に示す(図-10)。

|

| 図-10 弁天大橋一般図 |

①架替え時の起点(新潟)側

交差点改良

架替え影響が交差点に及ぶことや、現状の交通処理改善のため交差点を改良した。橋梁区間に右折拡幅影響が入り、形式選定のポイントとなった。

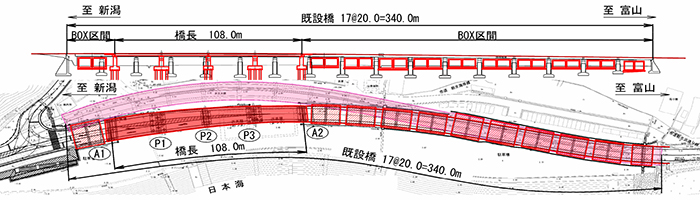

②ボックスカルバートの活用

既設橋重複部で、桁下利用が少なく山側市道と干渉しない区間については、施工時の本線の交通規制影響の軽減や経済性等からボックスカルバート区間を長くすることとし、既設橋長340mに対し約7割の区間をボックス化した。

③ダブルホロー桁の採用

|

| 図-11 弁天大橋断面図(上段:A1 ~ P2 間 下段:P2 ~ A2 間) |

橋梁部は、海水浴シーズンと冬期の施工を避けることや、既設橋脚位置と桁下利用の制約からポステンプレキャストホロー桁とした。これまでのシングルホロー桁は支承数が多く費用を要していたため、支承数を減らし全体として経済的となるダブルホロー桁を採用した(図-11)。

④塩害劣化予測システムの適用

長岡技術科学大学で開発された「気象・地形→飛来塩分量→付着塩分量→塩分浸透量」を解析できるシステムで、塩害対策の妥当性を検証した。

謝辞

本稿では高田河川国道事務所管内で実施している塩害橋梁架替え事業の概要について報告した。また、本事業で撤去した一部の桁については大学、土木研究所等の研究機関に提供し、塩害橋梁の研究に役立てていただいている。今後の塩害橋梁の対策及び管理の一助となれば幸いである。

最後に、委員会や現地視察等でご指導をいただいている丸山久一長岡技術科学大学名誉教授、国総研橋梁研究室及び土木研究所CAESARの皆様、設計施工に携われた関係各位にこの場を借りてお礼申し上げます。

参考文献

1)樋口徳男:高田河川国道事務所における橋梁の延命化対策、土木施工、pp.67~70、2014年2月号

2)吉川進,高井謙一:供用10年を経た塩害暴露供試体の追跡調査結果、土木学会第66回年次学術講演会Ⅴ

3)土田稔,脇本直樹:塩害架替橋梁(両鬼橋)のボックスカルバート化について、H22年度北陸事業研究発表会

4)岩崎義一,川尻克巳:架橋40年海岸部に位置する塩害橋梁の更新について、H25年度北陸事業研究発表会

|