|

建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2017年10月号〉

人、モノ、街、世代をつなぐ名古屋環状2号線

―― 整備状況と期待される効果

|

国土交通省 中部地方整備局

愛知国道事務所 所長

高須 博幸 |

|

|

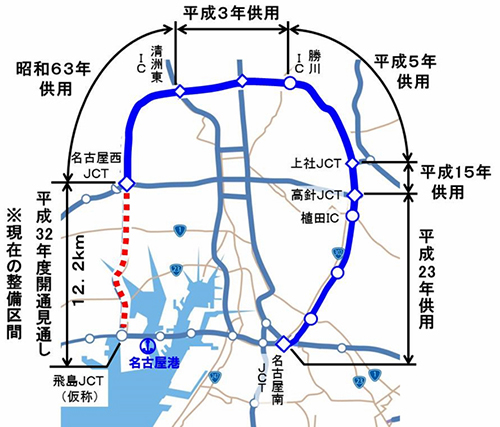

| 名二環の開通経緯 |

|

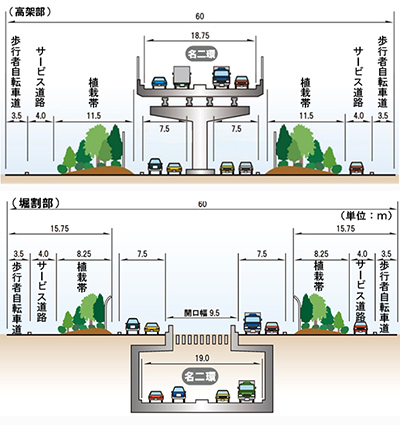

| 名古屋環状2号線の計画断面 |

名古屋環状2号線は、名古屋市周辺の10km圏内に位置する延長約66kmの環状道路で、名古屋市を中心として、放射状に伸びる幹線道路や名古屋高速道路と主要地点で連絡しています。この道路は、名古屋第二環状自動車道(名二環)や伊勢湾岸自動車道などの自動車専用道路(専用部)と、国道302号(一般部)で構成されており、都心部に流入・集中する交通を適切に分散・迂回させ、交通混雑の緩和、社会経済活動の発展に寄与するものと期待されています。

1.現在の整備状況について

名古屋環状2号線(専用部)のミッシングリンクとして残る唯一の区間である名古屋西JCT〜飛島JCT(仮称)間についてご説明します。

専用部については、平成24年から工事に着手し、現在、橋梁上下部工事を実施しています。また、国道302号(一般部)においては、専用部の整備にあわせ、4車線化を進めています。このうち、専用部の整備では国道1号〜飛島JCT(仮称)間においては、橋梁下部工の約9割が完成しており、順次、橋梁上部工事に着手しています。また、名古屋西JCT〜国道1号間においては、橋梁下部工事を中心に事業を推進しています。

このような工事の進捗状況を踏まえまして、平成29年7月28日に、名古屋西JCT〜飛島JCT(仮称)間の平成32年度開通の見通しを公表したところです。

|

| 日光川を跨ぐ名古屋環状2号線 飛島大橋 |

|

| 橋梁下部工の工事状況 |

2.期待される効果

名古屋環状2号線は、名古屋都心部、製造企業が広がる名古屋港沿岸部や名古屋・三河・尾張地域、膨大な量を扱う物流拠点の名古屋港、観光・物流の国際ゲートウェイの中部国際空港等を有機的に連結するとともに、東西の高速ネットワークとも接続し、①名古屋都市圏への交通分散導入機能、②名古屋都市圏の交通混雑の緩和を図るバイパス機能、③災害・大事故等で普通・混雑があった場合の迂回誘導機能が発揮され、日常的な社会活動は、もとより、ものづくり中部や観光昇竜道プロジェクトを支える、名古屋圏の大動脈として、様々な整備効果が期待されます。

例えば、東部・東南部開通時には、以下のようなストック効果が確認されています。

資産価値の向上の視点では、沿線地域に大規模商業施設が進出しており、企業からは「名古屋環状2号線が出店を決める大きな要因になった」との意見も頂いています。また、沿線の地価が上昇しており、名古屋市緑区では、東部・東南部開通前と比べ地価(商業地平均価格)が1.3倍に上昇(H17基準)しています。

| |

|

| 名古屋環状2号線(東部・東南部)植田IC付近の変遷 |

物流効率化の視点では、名古屋市港区に物流センターを構える宅配会社では、東部・東南部の開通により、物流センターから営業所への配送時間が約20分(約3割)短縮され、配送コストが削減されるとともに宅配サービスが向上しています。

また、現在工事を進めている西南部が開通すれば特に港への物流交通により混雑していますが、開通すれば当区間に要する時間が32分から13分へと約19分も短縮されます。

広域の物流効率化の視点では、飛島埠頭と小牧市間の物流が1日2往復から3往復へと、輸送量が1.5倍向上すると期待されています。

また、飛島埠頭のコンテナ貨物取扱量は、平成元年に比べ、現在は約3倍に増加しており、開通時期を名古屋港の整備とあわせることにより、物流の強化や生産性の向上を図ります。

防災の視点では、南海トラフ巨大地震発生時には地域内物資輸送拠点への輸送には名古屋環状2号線が活用されます。当区間が高架構造で整備されることにより、浸水が想定される海抜ゼロメートル地帯において緊急輸送道路の機能が確保されるなど、災害に強い道路機能の確保が期待されています。

3.おわりに

名古屋都市近郊の発展は、名二環の整備の歴史から、名古屋環状2号線の整備の進捗に比例してきたと言えます。道路ネットワークは、つながってこそ、その機能を発揮するものであることから、唯一のミッシングリンクの整備が完成すれば、すでに供用している区間と一体となって、更に名古屋都市圏全体の生産性を高め、地域の持続的発展に大きく寄与することとなります。

このような、地域の発展に不可欠な道路の一日も早い開通に向けて、一生懸命、整備推進して参ります。

|