|

【ZOOM UP】 猛禽類の保護や自然環境の維持に配慮しつつ簗川ダム本体工事が着工岩手県 簗川ダム建設工事

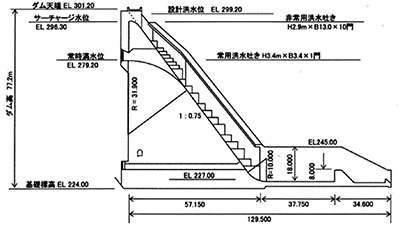

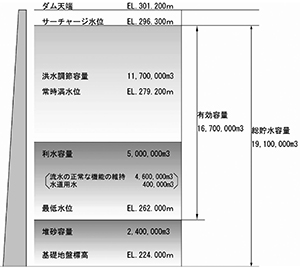

簗川は岩手県中央部に位置し、その源を盛岡市東端の岩神山(標高1,103m)に発し、山間部を西流し、途中で根田茂川と合流しながら流下し、盛岡市街(簗川橋地先)において北上川と合流する流域面積 148.3平方㎞、流路延長37.1㎞の一級河川で、下流部には盛岡市の市街地が形成されている。 流域は内陸性の気候で、盛岡市の年間平均降雨量は1,254㎜、年平均気温10.0℃となっている。特に台風期の豪雨によって、下流域はこれまで度々洪水の被害を受けてきた。また、簗川は古くから農業用水や飲料水等として広く利用され、生活に密着した河川となっているが、昭和48年には夏期の渇水により、河川の水量不足に見舞われることもあった。 そこでこの問題を解決すべく、県は昭和53年4月に簗川ダムの予備調査(県単独費)に着手し、昭和57年4月に中小河川改修事業に着手。昭和62年4月に国庫補助による実施計画調査ダムとして採択された。そして、平成4年4月に国庫補助による「建設」事業として採択され、簗川ダム建設事務所を開設。 平成21年12月に、政府による「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を受け、検証の対象とするダム事業を選定する考え方が示されたため、平成22年9月から平成23年2月にかけて、岩手県大規模事業評価専門委員会等によるダムの検証を実施した結果、県の対応方針としては「事業継続」を決定。平成23年8月に国交省が補助金交付に係る対応方針を「継続」と決定したことを受けて、本格的に着手された。

このダム建設によって、台風や豪雨によって増水した河川水を貯めることで、洪水調節を行う一方、渇水期にはダムに貯めた水を少しずつ流すことにより、魚などの生息に必要な水量を確保するとともに、簗川沿いの農業用水など既得用水の安定的な取水が可能となる。また、盛岡市及び矢巾町に向けて新たな水道用水を確保し、1日あたり5,000m3の取水も可能となる。

|