|

建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2014年6月号〉

【ZOOM UP】

東九州自動車道(佐伯IC〜北川IC間)の建設について

国土交通省 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所

|

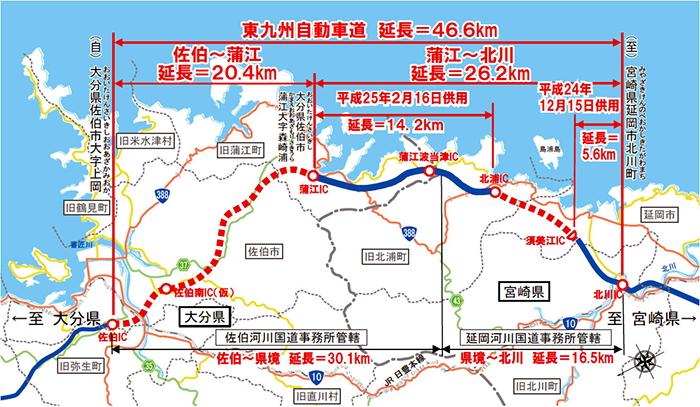

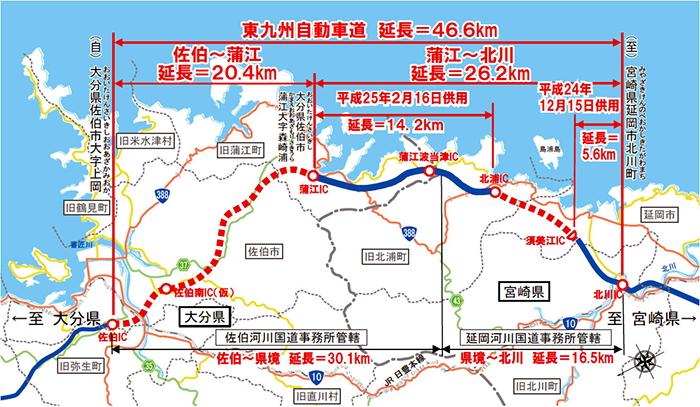

| 事業区間図 |

1.はじめに

東九州自動車道(以下、東九州道)は、北九州市を起点に大分県、宮崎県を経て鹿児島市に至る延長約436kmの高速自動車国道である。このうち、当事務所と延岡河川国道事務所が担当する佐伯IC〜北川IC間は、平成15年12月及び平成18年2月に開催された「国土開発幹線自動車道建設会議」において国と地方の負担で高速道路を整備する新直轄方式に選定された。

東九州道の整備により、都市間の移動時間が大幅に短縮され、高速交通体系の整備が遅れている東九州地区に高速交通サービスをもたらし、地域の発展に大きく寄与することが期待される。

|

|

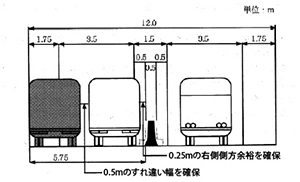

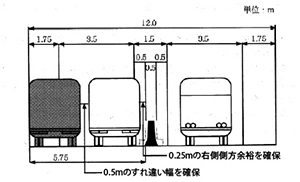

| 道路横断図 |

車両停車時のすれ違い図 |

2.佐伯IC〜北川IC間の事業概要

佐伯ICは大分県佐伯市、北川ICは宮崎県延岡市北川町に位置する。この間には、5つのICが設置されるが、そのうち3つ(佐伯南IC、蒲江波当津IC、須美江IC)が地域活性化ICである。

佐伯IC〜北川IC間の整備は県境を挟んで大分県側を佐伯河川国道事務所、宮崎県側を延岡河川国道事務所が担当している。

事業経緯としては、平成15年度に蒲江IC〜北川IC間の約26km、平成17年度に佐伯IC〜蒲江IC間の約20kmが事業化され、両区間とも平成18年度より工事着手している。蒲江IC〜北川IC間の整備については、事業化から約9年の歳月を経て平成24年12月に須美江IC〜北川IC間の5.6km、平成25年2月には蒲江IC〜北浦IC間の14.2kmが供用した。残る北浦IC〜須美江IC間については平成26年度供用を目指している。又、佐伯IC〜蒲江IC間についても平成27年度供用目標で事業を進めている。

当該区間の道路構造は、道路規格が第1種3級、設計速度が80km/hの2車線道路です。道路横断面は一般部、橋梁部、トンネル部とも12mで中央部には剛性中央分離帯が設置される。本横断構造の考え方は、(1)高速自動車国道としてのサービス水準確保、(2)重大事故を防ぐ安全対策、(3)車両故障時の非常駐車への考慮を目的とした2車線の往復分離構造。

|

| 番匠川橋の建設状況 |

3.事業区間(佐伯IC〜蒲江IC)の進捗状況

|

| 山口第二トンネル建設状況 |

現在、事業中の佐伯IC〜蒲江IC間は、延長約20kmだがそのうち約6割が構造物となる。延長約2,819mの蒲江トンネルをはじめとする9個のトンネルと15個の橋梁がある。現在、全ての構造物に着手しており、平成24年度末の進捗率は約66%、5月末現在で2個のトンネルと9個の橋梁が完成している。

4.供用区間(蒲江IC〜北浦間IC)の開通効果

今年の2月16日に蒲江IC〜北浦ICが開通し、大分県と宮崎県が初めて高速道路で繋がりました。この間の供用により、以下のような効果が見られた。

(1) 旧蒲江町役場〜旧北浦町役場間の所要時間が約30分短縮(国道388号、県道122号経由で開通前約52分→開通後約24分)。

(2) 蒲江、北浦それぞれの道の駅で開通直後のレジカウント数が、開通前に比べ3倍強になるなど観光面での効果。

(3) 崖崩れや落石による通行止めが頻繁に発生していた現道(並行する国道388号の通行止めは過去10年で16回)の代替路の確保。

この他にも、今後県境を越えた救命救急活動の支援や物流の効率化などの効果も期待されている。

5.おわりに

4月1日現在の東九州自動車道全線(436km)の進捗率は56%だが、平成27年度には北九州市から宮崎市までが繋がる予定である。多くの区間が平成26年度までには供用することから、事務所が担当する佐伯IC〜蒲江ICについても地域から前倒し供用の強い要望をされている。

|

|

| 蒲江IC(平成25年2月16日共用) |

道の駅「かまえ」 |

|