|

建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2014年3月号〉

圏央道 相模原愛川IC〜高尾山ICについて

|

国土交通省 関東地方整備局

相武国道事務所 所長

田村 央 |

|

|

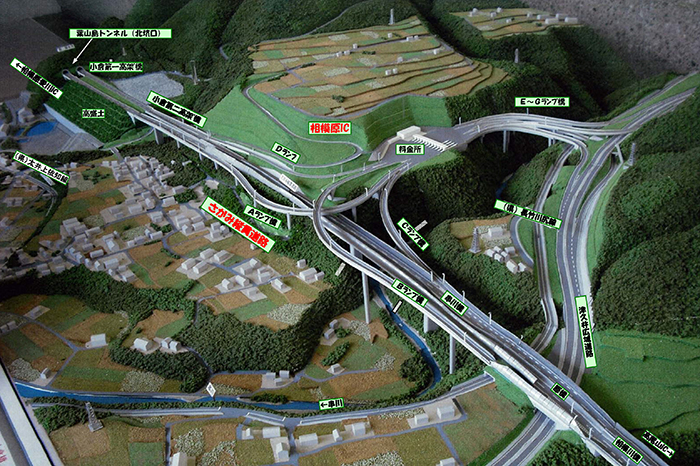

| 相模原IC模型 |

圏央道事業の計画概要

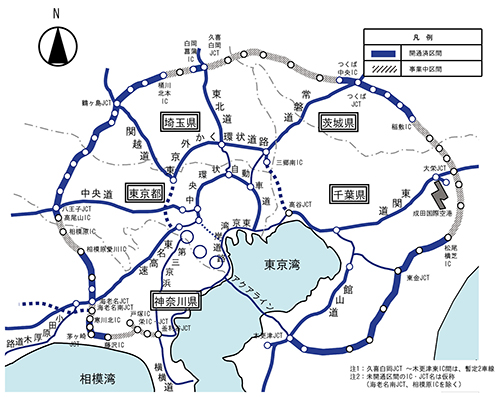

圏央道は、横浜、八王子、つくば、成田などの中核都市及び成田空港や横浜港等の国際旅客・物流施設を連絡する道路です。平成26年2月現在で総延長約300kmのうち約170kmが開通済みとなっています。

主な経緯として、昭和38年の首都圏基本問題懇親会中間報告書にて、首都圏の道路交通の骨格として、3環状9放射のネットワークが位置付けられました。その後、昭和62年には第四次全国総合開発計画にて高規格幹線道路に位置付けられました。

期待される整備効果

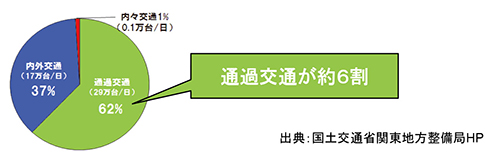

(1)交通渋滞の緩和

都心(首都高都心環状線)を走行する交通のうち約6割が通過交通であり、都心に用のないクルマが都心環状線に集中し、慢性的な渋滞が発生している状況です。また、東京都心の一般道路の旅行速度は時速16kmで、全国平均の半分以下となっています。

圏央道を含む3環状道路が整備されれば、その通過するだけのクルマがバイパスされ、都心の渋滞解消が期待されます。

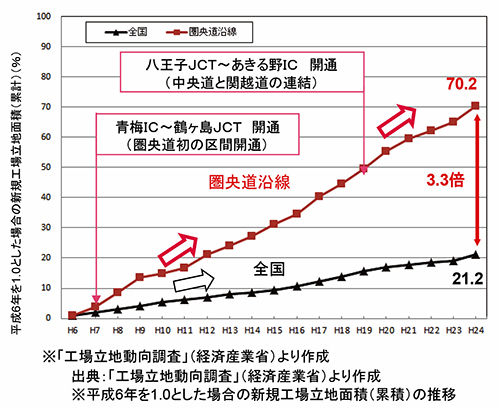

(2)沿線の地域活性化

圏央道沿線市町村では圏央道の開通後、新規工場の立地面積の伸びが全国平均の約3倍となっています。

昨年度末に開通した海老名IC〜相模原愛川IC間の沿線周辺でも、新規物流施設や新たな機能を有する物流施設が操業を開始しており、圏央道の整備と土地区画整理事業を見据えた大型商業施設の立地も予定されるなど地域の活性化に貢献しています。

|

| 3環状位置図 | <

/b>

|

| 首都直下地震時の物資調達 |

(3)災害時(首都直下型地震)における緊急輸送路の確保

現状では首都直下型地震により放射状の高速道路(東名高速・中央道・関越道など)が寸断されると都心への緊急支援ルートの確保が困難となります。

しかし、圏央道の整備が進み、放射状の道路がつながれば、たとえ災害時に1本の放射状道路が寸断しても、圏央道を利用することで他の放射道路から物資の輸送が可能となり、災害時のリダンダンシーが向上します。

圏央道 相模原愛川IC〜高尾山IC

相武国道事務所で事業を進めている圏央道 相模原愛川IC〜高尾山ICは東京都と神奈川県の都県境境の山間部と相模川右岸沿いの丘陵部を南北に貫くように位置しており、トンネル構造が多く、AA等級トンネルが3箇所位置していることが一つの特徴です。

そういった地形条件の中、相模川水系の串川に隣接する急峻な台地の上に相模原ICが計画されています。

本線の路面高さが30m〜60m程度となるため、相模原IC周辺の橋梁は施工性・経済性等からPC張り出し架設工法により計画・施工されています。

ランプ橋の下部工では、急峻な斜面上に施工するため、竹割り型構造物掘削工法を一部で採用しています。

|

| 都心環状線を利用する交通の内訳 |

|

| 圏央道の開通と新規工場立地面積(累積)の推移 |

おわりに

圏央道 相模原愛川IC〜高尾山IC間はNEXCO中日本と連携しつつ、地元の皆様のご理解と施工業者全体の協力を得て工事を全面展開しています。

当該区間がつながることで、東名高速と中央道、関越道が結ばれ圏央道の更なる整備効果発現が期待されます。

一日でも早く圏央道の効果を発揮できるよう、最大限の努力で行う所存です。

|

| 圏央道 相模原愛川IC〜高尾山IC(完成予想図) |

|