|

建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2013年12月号〉

天ヶ瀬ダム再開発トンネル放流設備ゲート室部他建設工事

―― 立坑を抗口とした大口径水路トンネルの構築

1.はじめに

天ケ瀬ダム再開発事業は治水(洪水調整機能)と利水(水道・発電)を目的として、既設の天ケ瀬ダムの放流機能を高めるために「トンネル式放流設備」を建設するものです。

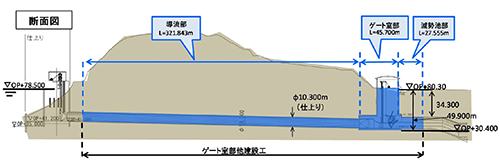

本工事は、上記放流設備のうち導流部トンネル及びゲート室部(躯体、設備は別途工事)を構築するもので、実施設計・準備工の後、本年11月末から本格的な工事を開始する予定です。

2.工事概要

①発注者 国土交通省近畿地方整備局

②工期 2013.3.15~2016.2.29

③主要工事数量

・導流部:Φ10.3m,L=322m

・ゲート室部: 立坑 Φ26.0m,L=34m, 水平坑 H=13~18m、L=47m

④工事の特徴

工事の主な特徴を以下に示します。

・水路トンネルの直径が10.3mと大口径であること。

・周辺施設として、天ケ瀬ダム・天ケ瀬発電所といった重要施設があるとともに、ダム湖(鳳凰湖)近傍での施工となること。

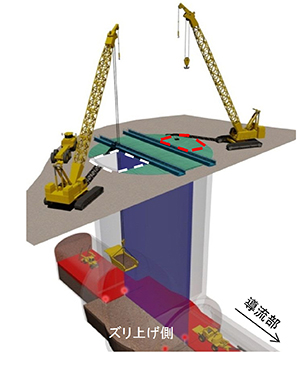

・大口径大深度立坑(直径26m、深さ50m)を抗口とした水路トンネルの施工となること。

・日本を代表する景勝地の1つである宇治市近郊に位置し、ダム周辺には豊かな自然と貴重な文化的建造物があること。

⑤施工手順及び施工方法

ⅰ)立坑坑口部補強工

立坑坑口部の脆弱な地山(D級岩盤)をソイルセメントで置換して補強します。

ⅱ)立坑掘削・支保工

GL-10mまでは、大型ブレーカによる機械掘削、GL-10m以深は発破掘削を行います。支保工としては吹付コンクリートとロックボルトによるNATM工法を採用しています。

ⅲ)導流部(水平坑)掘削・支保工

掘削は上半を先行し、発破掘削を基本として地山の状況により機械掘削を併用します。支保工は、立坑と同様にNATM工法を採用しています。

ⅳ)導流部(水平坑)覆工工

覆工は、掘削が所定の位置に到達した時点から開始します。インバート部を先行し、鉄筋組立・セントル設置・コンクリート打設というサイクルを6mピッチで順次行います。

ⅴ)グラウト工

覆工完了後、掘削に伴い緩んだ岩盤を補強するため、トンネル内部からコンソリデーショングラウトを行います。

3.施工における課題

前述の「工事の特徴」を踏まえて、想定される主な課題を以下に示します。

・掘削時における地山の安定性の確保とダム湖近傍の施工に伴う湧水(止水)対策

・良好な強度と水密性を有する覆工コンクリートの施工方法

・別途工事への引渡し時期を考慮した工期の短縮

・大深度地下施工での安全の確保

・環境(振動・騒音・濁水)や施工中における景観への配慮

上記課題を克服すべく、外部の専門家による各種委員会が設置されており、施工者としては詳細な事前検討の実施と新技術の活用、適切な施工管理を積極的に進めていきます。

4.おわりに

9月に関西を襲った台風18号の被害等から、天ケ瀬ダム再開発事業の必要性が改めてクローズアップされています。本工事はこれからが本格的な施工となることから、発注者、委員会等の関係者各位と一丸となり、安全と地元環境に留意して早期の工事完成に向け鋭意努力していきます。

|

| 減勢池部のイメージ |

|

| 後期放流(イメージ図) |

おわりに

天ケ瀬ダム再開発事業は、昭和50年に予備調査を開始して、平成元年には建設事業化、平成10年に工事用道路に着手した後、河川法改正に伴う淀川水系河川整備計画の策定を受け、工事実施に必要となる具体的な構造検討を進めてきました。また、事業実施の周辺には平等院鳳凰堂や宇治上神社などの歴史的な遺産が豊富にあり、自然景観に優れた地域の宇治市であるため、周辺景観との調和を目指した景観保全の対策を行ってきました。

現在、地権者の皆さまをはじめ、関係の方々のご理解、ご支援により本体部分であるトンネル式放流設備に着工したところです。引き続き早期完成に向けて鋭意事業を進めていきます。

|