【寄稿】人から人、人から自然をつなぐ金出地ダム―― 長く地域に愛されるダムを目指して

1.はじめに

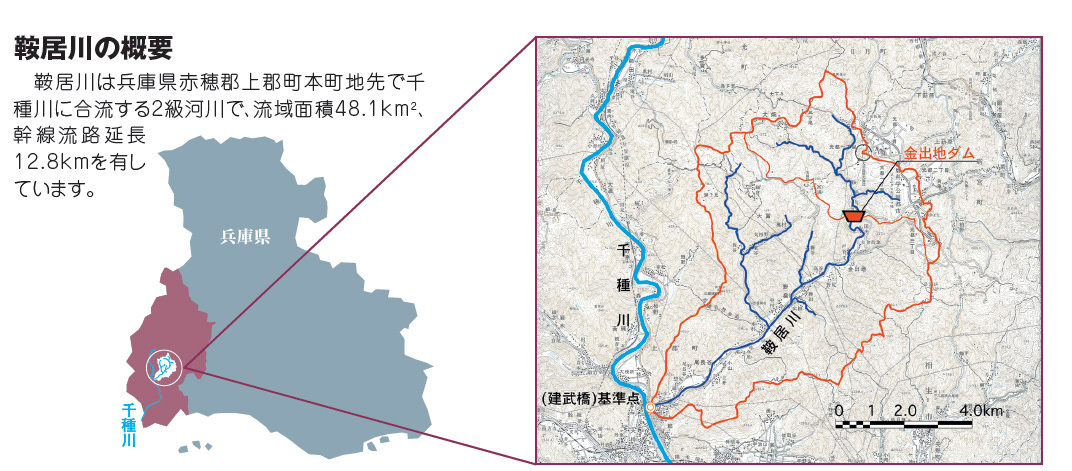

流域の治水事業は、明治26年から河口から約18kmの本川改修に始まり、各支川の改修工事も行われていたが、昭和51年9月の前線及び台風17号において当時最大の洪水を記録したことを受け、本格的な河川改修に着手しました。 金出地ダムは、この千種川水系の治水対策の一環として、支川鞍居川の上流に「洪水調節」「流水の正常な機能の維持」「水道水源開発」の目的を持った多目的ダムとして、平成2年に建設着手しました。 平成5年に環境影響評価及び補償基準協定書に調印し、順次、地質調査、付替道路工事等を実施してきましたが、平成15年に社会情勢の変化を理由に水道事業者がダム事業から撤退したことを受け、治水ダムとして事業を継続するか否かの検討を行い、平成16年9月の台風21号による洪水被害も踏まえ、平成17年に治水ダムとして継続することを決定しました。 その後、国の「できるだけダムに頼らない治水」への政策転換による「ダム検証」の対象となり、平成22年に「検証に係る検討」を実施し、平成23年3月に「ダム事業継続」を国に回答、同年8月に国より「補助金の交付継続」の対応方針が決定されました。 この決定を受け、平成24年3月に堤体建設工事に着手しました。 2.現在の状況

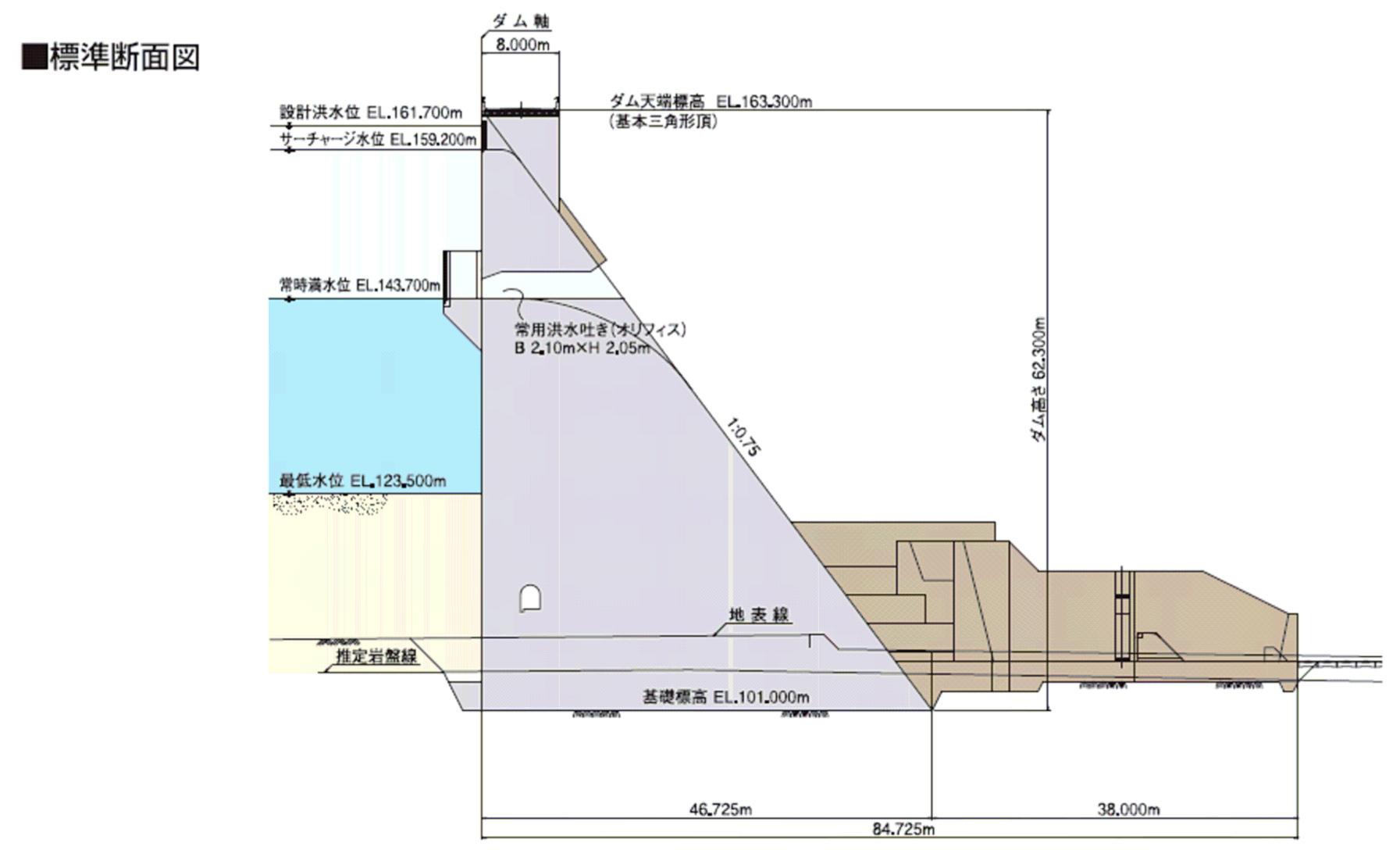

金出地ダム事業は総事業費170億円、平成24年度末執行事業費約97億円で約57%の進捗率。堤体形式は、堤高62.3m、堤頂長184m、堤体積約15万m3の重力式コンクリートダムで、平成25年5月末で約9千m3のコンクリートを打設し、進捗率約6%となっています。 3.ダム周辺整備の検討

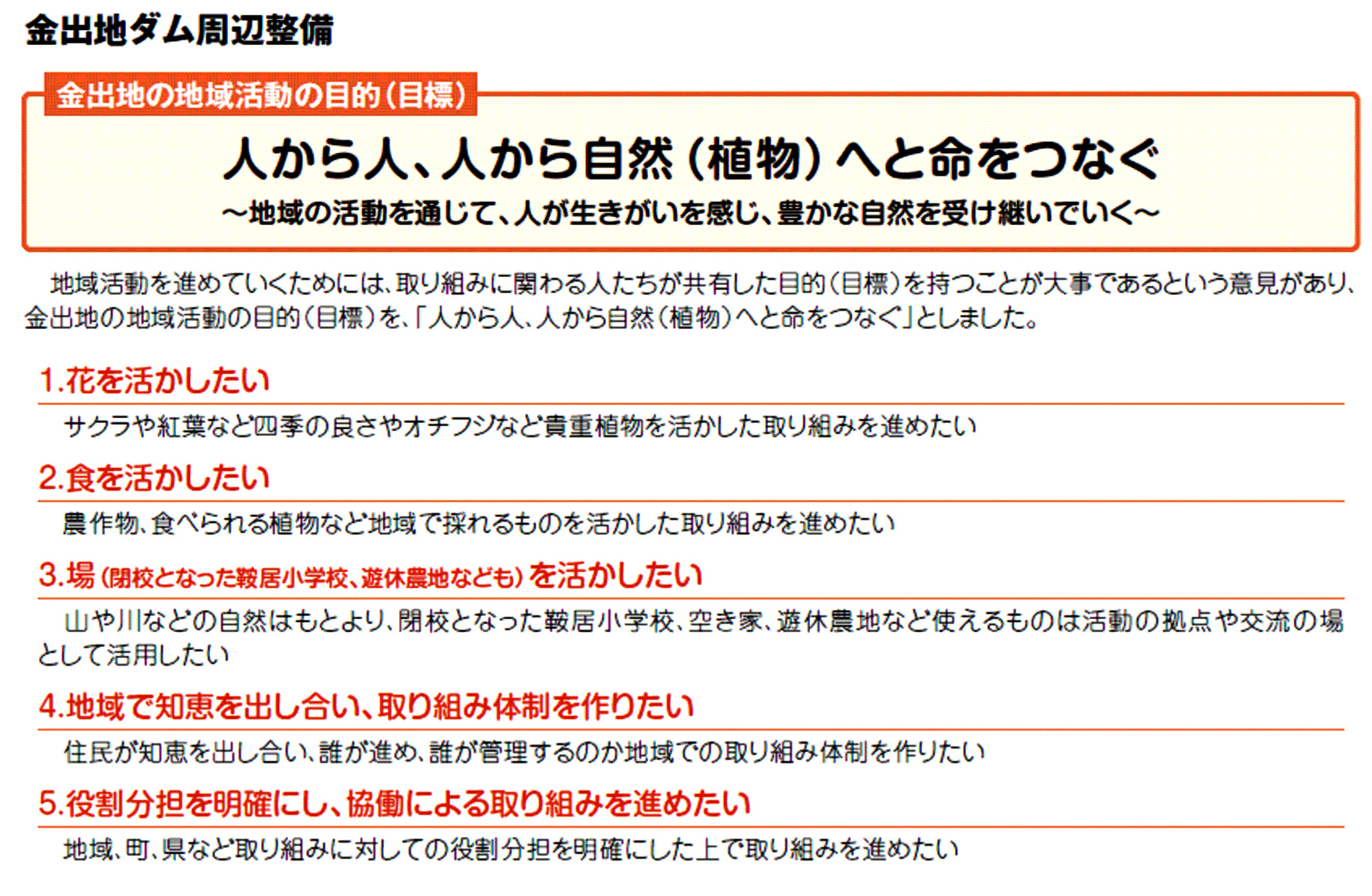

ダム周辺整備について、地域の方々のご意見を聞きながら整備する内容等について一緒に検討しています。ダムの周りの整備だけでなく、地域に残る貴重な動植物が生育する環境を守って行く活動によって地域が活性化するよう、地域の方々と議論してきました。地域活動の目的も『人から人、人から自然(植物)へと命をつなぐ』としました。

|