建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2010年8月号〉

特集・寄稿

北部地下河川北島調節池等を建設

寝屋川流域総合治水対策

●寝屋川北部地下河川 讃良立坑築造工事

大本・中林・久本・家島 特定共同企業体 所長 植田 伸一郎氏

●北島調節池築造工事 ロッテ・志眞・太田 特定共同企業体

北島調節池工事事務所 所長 塚本 芳久 (ロッテ建設株式会社)氏

大阪府中部に位置する寝屋川流域は大部分が低平地で、急速な都市化の進展により保水・遊水機能が低下し、流域の約3/4は雨水が自然に河川に流れ込まない「内水域」となっている。そのため下水道で雨水を集め、ポンプで強制的に河川に排水しているが、河川に集められた雨水の出口は寝屋川の京橋口に一ケ所しかない。そのため、ポンプの能力以上の雨が降った場合は下水道管や水路から水が溢れ出るという「内水浸水」が発生している。そこで、流域住民の暮らしを守るため、国と大阪府、流域関係11市が協力して「寝屋川流域総合治水対策協議会(現:寝屋川流域協議会)」を平成元年に設立し、21世紀の安全で快適な街づくりをめどに、平成2年4月に「寝屋川流域整備計画」を策定した。この計画の基本的な考えは、基準点(京橋口地点)における流域基本高水のピーク流量を2,700m3/sとし、河川と下水道によって基本高水のピーク流量2,400m3/sまでを処理し、残りの300m3/sを流域対応施設によって処理することにしている。この計画に基づき、河川改修を進めるとともに、遊水地や流域調節地などの貯留施設、地下河川等の放流施設など、河川と下水とが一体となった総合的な治水対策が進められている。

|

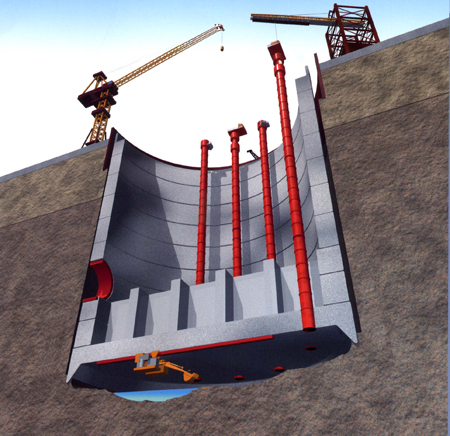

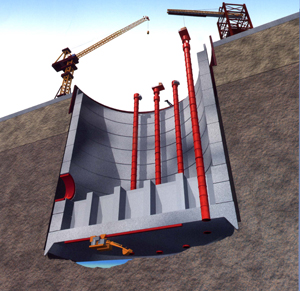

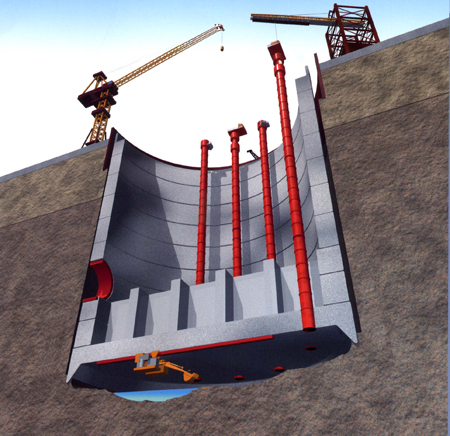

| ▲寝屋川北部地下河川 讃良立坑築造工事 完成予想 断面図 |

ゲリラ豪雨を迎え撃つ地下河川の立坑に着手

―― ニューマチックケーソン工法で先進技術を導入

●寝屋川北部地下河川 讃良立坑築造工事

大本・中林・久本・家島 特定共同企業体 所長 植田 伸一郎

|

|

▲完成予想 断面図

クリックすると拡大したものが開きます。 |

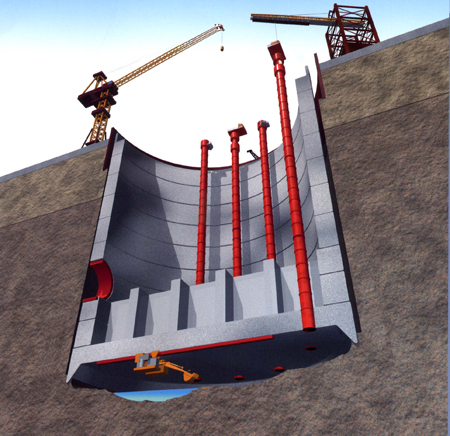

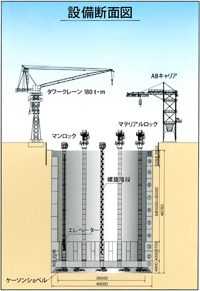

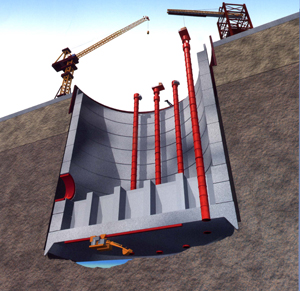

▲設備断面図

クリックすると拡大したものが開きます。 |

私たちは、寝屋川北部地下河川の施工を担当しています。この地下河川は、総延長約11kmに及ぶもので、寝屋川総合治水対策の中でも重要な役割を担います。

現在施工しているのは、地下河川の始端立坑となる讃良立坑築造工事で、出水時の地下河川への放流と暫定貯留を目的とした立坑です。

施工はニューマチックケーソン工法で築造しています。ニューマチックとは「空気の」の意味で、ケーソンは「函」です。日本では「潜函」工法とも呼ばれ、現在では主に鉄筋コンクリート製の函(躯体)を地上で構築し、躯体下部に気密な作業室を設け、そこに地下水圧に見合った圧縮空気を送り込むことで地下水の浸入を防ぎます。そして掘削・排土を行いながらその躯体を地中に沈める工法です。

この工法の特徴としては、地下水を低下させないため、周辺地盤の井戸涸れや沈下が生じる心配がなく、適切な作業気圧管理により、湯気、盤ぶくれなど、周辺地盤が緩むこともありません。しかも、基礎の平面寸法を他工法より小さく抑えられるため、施工時の占用面積は最小限に抑えられます。当工事では、作業の能率向上と労働環境の改善を図るため遠隔操作による無人掘削、リアルタイムの計測情報の把握など最新技術を取入れています。

| 工事内容 |

| ●ニューマチックケーソン築造 1基 |

| 形状寸法 外径:40.0m 内径:35.0m 高さ:48.8m 底面積:1256㎡ |

| ●掘削沈下工:掘削土量 約63,000m3 |

| ●構築工:鉄筋 約4,000t コンクリート 約23,000m3 |

| ●最大作業気圧:0.38MPa |

| 主要設備 |

| ●送気設備:空気圧縮機(31m3/min) 7台 空気清浄機(1100m3/h)3台 |

| ●排土設備:クローラクレーン 4台、ABキャリア(1m3用)1基、土砂ホッパ(30m3)5基 |

| ●掘削設備:ケーソンショベル(0.15m3) 9台 |

| ●艤装設備:マテリアルロック 6基、マンロック 3基 |

| ●救急設備:ホスピタルロック(12人用) 3基 |

|

寝屋川流域総合治水対策における地下河川トンネル建設

~安全で快適な街づくりをめざして~

●北島調節池築造工事 ロッテ・志眞・太田 特定共同企業体

北島調節池工事事務所 所長 塚本 芳久 (ロッテ建設株式会社)氏

|

| ▲シールド機完成写真 |

はじめに

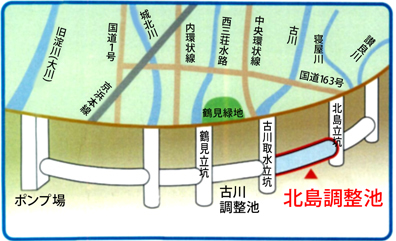

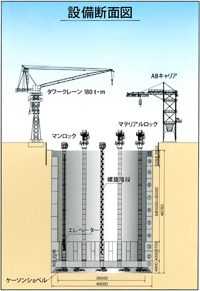

今回ご紹介する寝屋川北部地下河川は、「寝屋川流域総合治水対策事業」の一環として、寝屋川流域北部の都市計画道路下に計画される雨水放流施設であり、寝屋川市讃良東町を起点に河内平野の北部を西流し、大川(旧淀川)に抽水する計画です。

同地下河川は、延長約11.2km、深さ30~50m、内空断面φ5.4~10.2mの規模を有する大規模施設であり、全区間完成には多大な費用と年月がかかることから、早期の治水安全度向上のため、地下河川の完成区間から順次貯留施設として暫定供用しています。

北島調節池は、寝屋川北部地下河川のうち、門真市大字横地地内にある北島立坑からシールド発進し、第2京阪道路下を占用してすでに供用中の古川調節池の既存シールド機残置部に到達(地中接合)するまでの約1.7km区間であり、内空断面φ5.4mのシールドトンネルです。

工事は順調に進捗しており、平成23年8月の竣工に向け鋭意施工中です。

|

| ▲寝屋川北部地下河川 事業概要図 |

工事概要

北島調節池は路線延長 1671.31m、土被り30.3m~32.0m、最小曲線半径R=150m、縦断勾配0.1%、内空断面φ5.4mの地下河川トンネルを泥水式シールド工法により築造するものです。

シールド機は外径φ6,050mmの中折式シールド機を使用し、セグメントは外径φ5,900mm、内径5,400mm、桁高250mmの高強度、高品質(高止水)性能を有した内水圧対応型コンクリート中詰合成セグメントを採用しました。

シールド路線部の地質整序は洪積砂礫層(Dg1,2)、洪積砂層(Ds3)、洪積粘土層(Dc2,3)の互層区間の掘進となり、地層の変化に応じた適正な掘進管理が求められました。

地中接合部は地中内で人力による掘削、シールド機解体、覆工架設作業となる為、地山崩壊防止の為の、地盤改良防護工が必要不可欠となります。

地盤改良工法の選定は、数ある工法の中で改良強度と止水性を合わせ持つ、信頼性の高い凍結工法を採用しました。

|

|

| ▲トンネル坑内写真 |

▲地中接合計画図

クリックすると拡大したものが開きます。 |

工事経過

工事は平成20年10月に着工し、シールド機投入組立、発進基地設備設置を経て、平成21年5月にシールド発進しました。当工事の主要工種であるシールド掘進は、近接工事の影響による通過時期の制約で昼間施工となりました。さらに高水圧、近接施工、互層掘進などの技術的課題を克服し、最大日進量で初期掘進時5R(6m)、本掘進時12R(14.4m)を確保しました。施工中は大きなトラブル、工程遅延も無く、平成22年3月に無事地中接合部へ到達しました。その後、平成22年3,4月でシールド機の一次解体、平成22年4月中旬から凍結準備を行い、7月初旬より凍結運転を開始して現在に至ります。凍土造成には60日間を要し、9月から地中接合作業を行う予定です。

|

|

| ▲防音ハウスイメージアップ |

▲現場見学会 |

近隣の方々とのふれあい

当企業体は近隣にお住まいの方々とのふれあいを大切にしています。地元行事への積極的な参加だけでなく、寝屋川流域にお住まいの方々に総合治水の重要性を理解していただくための事業パンフレット、PRビデオの作成協力なども行っています。

防音ハウスの壁面にはイメージアップとして壮大な自然風景画を掲示しました。(写真参照)ある近隣の方から「この辺は景色が悪いからいつもこの風景画で癒されてますよ」というお言葉を頂いた時は感慨も一入でした。

さらに、大人の方だけでなく児童にも工事を身近に感じていただきたく、発注者の協力を得て、平成22年2月に工事場所近くの小学生を対象に現場見学会を行いました。教員、児童の方々には公共工事の必要性を理解していただき、非常に有意義な見学会でした。

余談ですが、児童のみなさまに私が「将来工事の仕事をしてみたいと思う人いますか?」と質問したところ、ほとんど手が上がらなかったことに少し寂しさが残りした。建設業界のイメージアップにさらなる努力が必要であることを痛感させられた一幕でした。

おわりに

当企業体は「人命尊重の理念に徹し、全工期無災害を達成する!」をスローガンに安全作業で工事を進めています。ありきたりな建前だけを押し付けるのではなく、元請、協力業者が隔たり無く一つのチームとして現場を運営することを心がけています。

現在無災害記録は11万時間を突破しています。今後もお客様に満足していただけるものを造ることを第一に無事故無災害で無事竣工を迎えられるよう努力する所存です。

HOME