建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2010年5月号〉

ZOOM UP

連載 公共投資は不要か

~和歌山県・京都府

ハイチ大地震で20万人が犠牲になったほか、チリ、インドネシア、中国青海省など世界各地で大地震が発生している。また、アイスランドの噴煙はヨーロッパ各地に広がり、各国の空路が閉ざされて大混乱に陥るなど、大自然の猛威を改めて見せつけられている。地震列島と言われる我が国も、過去に幾多の災害を経験しているが、国内の世論と政策は脱公共事業による福祉優先への潮流となって久しい。災害によって破壊された地域を再建する復興事業や、人々の生活と経済を支える土木インフラ整備、そして地域経済の発展と自立の切っ掛けとなる建築事業によるまちづくりへの公共投資を、不要と言えるほど我が国は全国各地に行き渡ったと言えるのだろうか。地域のまちづくりとインフラ整備を担う全国自治体関係者の見解と取り組みを紹介していく。

和歌山県

寄稿 和歌山県 知事 仁坂 吉伸氏

京都府

寄稿 京都府建設交通部 部長 安藤 淳氏

ズームアップ 京都府建設交通部営繕課 家庭支援総合センター 及び 東山警察署

「地方の社会資本整備はまだ終わっていない」

和歌山県 知事 仁坂 吉伸氏

|

| 仁坂 吉伸 にさか・よしのぶ |

| 昭和25年10月2日生まれ 和歌山市出身 |

| 昭和49年 3月 東京大学経済学部経済学科を卒業 |

| 昭和49年 4月 通商産業省に入省 |

| 平成10年 6月 通商産業省生活産業局総務課長 |

| 平成11年 7月 経済企画庁長官官房企画課長 |

| 平成13年 1月 経済産業省大臣官房審議官(通商政策局担当) |

| 平成14年 7月 経済産業省製造産業局次長 |

| 平成15年 7月 ブルネイ国大使 |

| 平成18年10月 社団法人日本貿易会専務理事 |

| 平成18年12月 和歌山県知事に就任 |

|

我が国における社会資本は成長戦略としての整備が必要です。90年以降に整備された高速道路延長を見てもドイツやフランスが長く、世界では成長戦略に基づき高速道路を整備しており、このまま日本の道路整備が停滞し、国内の移動に時間がかかるようであれば国際競争に勝てなくなります。

現在、国内の高規格幹線道路は第二東名・名神高速道など2本目の国土軸の整備が進む一方で、和歌山は未だ高速道路の空白地となっています。

日本の道路整備は、東京を中心とする都市部から優先的に整備され、地方はやっとこれからという段階です。日本が発展する上でやむを得なかったとは思いますが、延長1万4,000kmの高規格幹線道路は、国の責任で最後まで整備するべきであり、やっとこれからという地方の道路整備をやめてしまうようなことがあってはならないと考えます。

一方、地方の道路整備を訴える上で、道路事業による便益は様々ありますが、現行の事業評価手法では「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」の3項目しか評価されていません。地方では、企業立地をはじめとする経済活動や安全・安心に対する効果も期待されており、災害対策や観光振興、救急医療、環境改善といった項目も評価に加え、地域のポテンシャル特性を踏まえた便益の評価が必要であると考えます。

さらに、本県内の高速道路の現実の交通量は当初の推計値を大きく上回り、近畿自動車道「みなべIC~南紀田辺IC」間は2倍近くに達しています。こうした実績値を踏まえて便益を補正すれば、どこを優先的に造るべきかが明らかになります。

さらに、安全・安心の視点からは、災害対策としての社会資本も必要です。

本県では、集中豪雨の発生頻度が高まっており、昨年の集中豪雨では、7月には178棟、11月には3,000棟以上の家屋浸水が発生しました。また、近い将来、東南海・南海地震の発生が予想されており、安全・安心の県土づくりに向けた浸水対策や津波対策の必要性は益々高まっています。

社会資本整備が地域に与える効果は、社会資本の遅れた地域ほど高く、ポテンシャルの高い地域ほど成長を押し上げる程度が高くなります。

本県が有するポテンシャルを最大限活かし、県民が将来に亘り発展するチャンスを確保するため、紀伊半島一周高速道路や京奈和自動車道をはじめとする本県に不可欠な社会資本整備が着実に進められるよう、願っています。

府民とともに進める公共事業で基盤整備(前編)

京都府建設交通部 部長 安藤 淳氏

|

| 安藤 淳 あんどう・じゅん |

| 昭和34年3月9日生まれ |

| 昭和58年3月 東京大学大学院卒(土木) |

| 昭和58年4月 建設省採用 |

| 平成 7年4月 建設省中国地方建設局鳥取工事事務所長 |

| 平成11年4月 建設省道路局地方道課企画専門官 |

| 平成13年7月 国土交通省道路局国道防災課道路保全企画官 |

| 平成16年4月 国土交通省熊本河川国道事務所長 |

| 平成18年7月 国土交通省道路局企画課道路事業分析評価室長 |

| 平成20年4月 京都府建設交通部技監 |

| 平成21年4月 京都府建設交通部部長 |

|

はじめに

我が国の経済社会動向は依然として大変厳しい状況にあり、京都府内も同様の状況です。このため京都府では、平成21年度予算を「京都温め予算」と位置付けて積極的に取り組み、公共工事の過去最高水準の前倒しによる早期発注など、公共事業費予算の最大限の活用に努めるとともに、全国初の試みとして府民の公募に基づき事業箇所を決定する「府民公募型安心・安全整備事業」を創設し、地域と共に支え合う公共事業を進めてきました。

今年度も引き続き「追い炊き予算」として、これらの取組を継続実施していく予定です。

また、京都府では一昨年から、府民の力が最大限に生かされるよう、地域の身近な問題への自主的な取組を支援する「地域力再生プロジェクト」を積極的に展開しており、府民が主役の新たな行政を確立し、京都の新しい魅力や価値の創造に取り組んでいます。いうまでもなく、地域力の再生・向上を支える上で、道路や鉄道、河川などの社会資本整備は不可欠であり、また、地域で建設産業が果たす役割も重要です。

このため、京都府では、次の4項目を社会資本整備の重点施策と位置付け、ハード・ソフト両面から積極的な施策展開を図っています。

京都府の社会資本整備の重点施策

(1)交流型ネットワークの整備

京都府域の高速道路は、計画延長の約7割が供用され、移動時間の短縮や、企業立地の促進、観光振興等に大きな効果を発揮しておりますが、未供用区間が存在しているために、高速道路ネットワークとしての機能をまだ十分に発揮できていない状況であります。このような状況を解消するため、府域の南北軸となる京都縦貫自動車道(第二外環状道路や丹波綾部道路)、及び直結する鳥取豊岡宮津自動車道の整備を精力的に進め、一日も早い南北軸の形成を目指すとともに、関西圏、中部圏及び首都圏との連携を強化する新たな国土軸となる新名神高速道路についても、西日本高速道路株式会社において、用地取得を精力的に進めております。

|

|

▲京都縦貫自動車道 京丹波わちIC

クリックすると拡大したものが開きます。 |

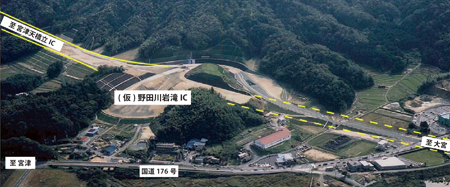

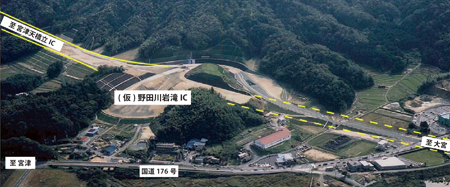

▲鳥取豊岡宮津自動車道 (仮)野田川岩滝IC

クリックすると拡大したものが開きます。 |

北東アジアの経済発展が期待されるなか、関西経済圏の日本海唯一の門戸港である京都舞鶴港については、多目的国際ターミナル「舞鶴国際ふ頭」の整備が昨年度末に完了し、今後国際貿易拠点としての機能が十分図られるよう振興に努めていきます。

幹線となる鉄道網の整備については、利用者の利便性向上を目指し、JR山陰本線京都~園部間の複線化事業が昨年度末に完成しました。北部地域の生活に欠かせない移動手段となっている北近畿タンゴ鉄道(KTR)については、地域と一体となった利用促進策を引き続き推進していきます。

|

|

| ▲京都舞鶴国際ふ頭 |

▲JR山陰線複線化完成式典 |

|

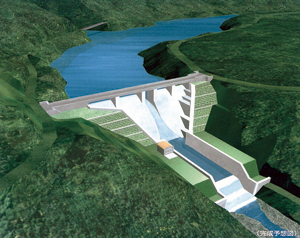

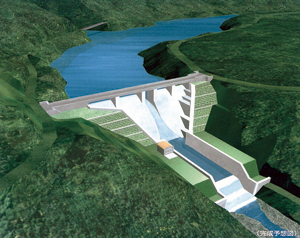

| ▲畑川ダム完成予想図 |

(2)暮らしの安全・安心の確保

京都府では平成16年の台風23号災害で死者15名、家屋被害1万戸、公共土木施設災害1500箇所の甚大な被害を被ったところであり、翌平成17年度にも大雨による地すべりや波浪により、地域の生活を支える幹線道路が被災を受け通行不能に陥るなど、脆弱なネットワークの現状であります。こうした現状に対応するため、甚大な被害を受けた由良川下流部においては、輪中提等により人命・財産を守るとともに、災害時にも地域防災拠点へのアクセスルートが確保できるよう道路整備を行っています。淀川水系については昨年3月に策定された淀川水系河川整備計画に基づき優先的に整備する宇治川・桂川の一部で工事着手されており、災害に強い地域づくりのための整備を進めているところです。

こうしたハード対策に加え、防災情報や体制の充実・強化策として、土砂災害警戒区域等の指定や予測雨量や水位をインターネットで公開するなどのソフト施策も精力的に行い、市町村等との連携により防災体制の強化を図っております。

このほか、生活関連対策として、淀川水系と由良川水系の分水嶺に位置する京丹波町の水道水の確保と、洪水調節などを目的とする畑川ダムの建設を進めています。

また、建築基準法に基づく検査・指導の徹底や、第一次緊急輸送道路における耐震対策を引き続き実施するなど、大規模地震に備えた安心・安全対策を一層進めていきます。

(以下次号)

力強く開かれた東山警察署と

プライバシーやデリカシーに配慮した家庭総合支援センターを併設

――古都・京都の歴史的景観に調和しつつ異なる2要件の両立を実現

京都府建設交通部営繕課 家庭支援総合センター 及び 東山警察署

|

| ▲鳥瞰完成イメージ図 左:東山警察署、右:家庭支援総合センター |

様々な家庭問題に対応する相談機関として整備する家庭支援総合センターと、老朽化が著しい東山警察署の異なる機能の2施設を、元洛東病院跡地に移転整備したものである。

家庭支援総合センターは家庭問題に関する総合的な相談支援機関として、児童相談所、婦人相談所、知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所などの相談機能を統合し、母子家庭支援施設(吉田母子寮)を併設する。併せて、少年非行などの相談機能強化を図る警察本部の少年サポートセンターを合築した。

東山警察署は現庁舎の老朽化、狭隘化が著しいことから、移転建て替えを行い、府民の利便性向上、警察活動の効率化を図るとともに、京都有数の観光地、歓楽街を管理するに相応しい高機能庁舎を目指した。

|

|

| ▲東山警察署 全景 |

▲家庭支援総合センター 全景 |

設計に当たっては、建設予定地が京都市の歴史的遺産型美観地区に指定されており、建物高さ(12m)、傾斜屋根等の規制に対応するため、建物を2棟構成に分節することで京都らしいスケール感に配慮したほか、附属建屋も含めていぶし銀の瓦屋根とするなど、京都に相応しい群造形となるように配慮した。

また、各施設は機能と性格が異なり、警察署には府民や観光客に「開かれた警察」が求められる一方、家庭支援総合センターにはプライバシーの確保が重要であり、この背反する2つの要件を実現するため、各施設のアプローチを前庭、ピロティ、エントランスの構成とし、玄関入口の正対を避けるほか、景観とプライバシー保護を両立させるため、全ての窓を格子窓とした。

| 計画概要 |

| 所在地:京都市東山区清水四丁目185番地1、6 |

| 工 期:平成20年10月~平成22年3月 |

| 敷地(開発)面積:9,710.77㎡ |

| うち道路面積: 316.36㎡ |

| 公 園 面 積: 300㎡ |

| 施設別概要 |

| ○家庭支援総合センター |

| ・敷地面積:4,076.09㎡ |

| ・庁 舎:鉄筋コンクリート造地上3階建 |

| 建築面積 2,398.42 ㎡ 床面積 5,711.17 ㎡ |

| ・自転車置場:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建 |

| 建築面積 44.1 ㎡ 床面積 59.22 ㎡ |

| ○東山警察署 |

| ・敷地面積:4,970.53㎡ |

| ・庁 舎:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上2階地下1階 |

| 建築面積 2,096.57 ㎡ 床面積 5,368.70 ㎡ |

| ・車 庫 棟:鉄骨造地上2階建 |

| 建築面積 308.72 ㎡ 床面積 562.00 ㎡ |

| ・署長公舎:鉄骨造平屋建 |

| 建築面積 90.73 ㎡ 床面積 84.89 ㎡ |

| ・自転車置場:鉄骨造平屋建 |

| 建築面積 80.82 ㎡ 床面積 80.82 ㎡ |

|

HOME