|

| ▲胆沢ダム 完成予想図 |

ZOOM UP

|

| ▲胆沢ダム 完成予想図 |

■洪水の恐怖にさらされ続ける胆江地区住民

北上川流域は、昭和22年と23年にカスリン台風とアイオン台風が相次いで上陸し、多くの人命を奪い、財産を押し流して人々の暮らしを破壊した。さらに近年では、平成14年7月と19年9月にも洪水が発生し、甚大な被害をもたらすなど、地域住民の生命と生活を脅かし続けている。

しかし、北上川の治水整備状況を見ると、完成堤の割合は全体の約43%でしかなく、堤防の無い無堤部は約29%(平成18年度版 河川便覧)も残っており、全国の河川と比較して大幅に立ち後れている。

このため、その状況を改善し、地域住民の生命と生活を守るとともに、地域の発展の源として機能すべく、胆沢ダムは計画された。

■全国平均より低い上下水道普及率

胆江地区を構成する奥州市水沢区、江刺区、前沢区、胆沢区、及び金ヶ崎町の上水道普及率(平成15年度 水道統計)は、全国平均(平成16年度 水道統計)の97%に比べて91%と低く、特に胆沢区では71%と大きく下回っている。これは上水道の恩恵を受けない人々が、全国では100人に3人の割合であるのに対し、胆江地区は9人、胆沢区では29人もいることになる。しかし、現在確保されている水源は、普及拡大などに伴う水需要の増加に対応することが困難な状況だ。

また、下水道普及率(平成16年度 汚水処理施設整備状況)も上水道と同様に、全国平均79%に比べて、胆江地区では58%、胆沢区でも47%と極端に低い。このため、下水道整備に対する地域の要望は高まっているものの、水源確保が大きな障害となり、計画がいまなお具体化できない状況にある。

■望まれる早急なかんがい用水対策

岩手県において有数の穀倉地帯である胆沢平野は、数百年に及ぶ水の開発と水利調整の歴史を持つが、慢性的な水不足は現在も続いており、いまなお2年に一度は番水を余儀なくされている。特に、平成6年には記録的な猛暑により、取水制限は48日間にも及ぶ異常な事態となった。

こうした水不足によって、農家は水田や水路状況の把握、番水の実施、散水車による用水補給など、多大な労力を強いられている。このため、食料供給の上で、かんがい用水の確保は不可欠の課題となっている。

■渇水が頻発する胆沢川

管内を流れる胆沢川は、融雪期や梅雨期以外の時期には、ほとんどは水が流れない状態が続くため、河川の生態系は単調となりがちで、人々にとっても魅力の乏しい河川となっている。このため、胆沢ダムから動植物の生息や景観の保全に必要な水量を常に下流に流すことで、胆沢川が持つ河川として本来の機能と景観を取り戻すことが、地域から求められている。

|

|

寄稿

|

|

はじめに

胆沢ダムは、岩手県南部に位置する現在の奥州市胆沢区に、「北上川総合開発計画」の一環として昭和28年に建設された石淵ダムの再開発事業として建設を進めている、堤高132m、堤体積1,350万m3の国内最大級の中央コア型ロックフィルダムである。

胆沢ダムの発注上の特徴として「分離発注方式」と「マネジメント技術活用方式(CM方式)」が試行されていることがあげられる。本体工事は「堤体基礎掘削工事」、「原石山準備工事」、「堤体盛立工事」、「原石山材料採取工事」および「洪水吐き打設工事」の五つに分割発注され、これら各工事間の施工調整等の施工マネジメントを図る目的でCMr(コンストラクション・マネージャ)が置かれている。

|

| ▲写真-1 胆沢ダム全景3 |

1.工事経過

本体工事は平成15年1月に、まず「堤体基礎掘削工事」、「原石山準備工事」が発注され、続いて平成16年10月に「堤体盛立工事」、平成17年3月に「原石山材料採取工事」、そして平成18年3月に「洪水吐き打設工事」が発注されて、現在は後発の3工事が同時に施工を行っている。

このうち堤体盛立工事は、平成17年10月からロック材の盛立を、平成18年からはコア、フィルタ材の盛立をそれぞれ開始し、平成21年3月末現在、全体盛立数量1,350万m3の81%にあたる1,099万m3の盛立を完了している。(写真-1)

|

|

|

| ▲写真-2 3D-MCブルドーザ | ▲写真-3 油圧ショベルモニタ | ▲写真-4 振動ロ-ラ |

2-1 IT土工管理システム

導入しているIT土工管理システムは、3次元CAD、3次元測位と重機の油圧制御技術を融合したものであり、設計データの入力から施工管理までを一連で管理できるシステムである。

①ブルドーザ

ブルドーザにGPSアンテナと3D-MC(3次元マシンコントロールシステム)を搭載して自機位置(平面座標、高さ)をリアルタイムに把握し、排土板を自動油圧制御して、事前に設定した設計面に合わせた敷き均し作業を可能にしている。コア、フィルタ、ロック材の敷き均し、およびコアのブレンドパイルの造成に使用している。(写真-2)

②油圧ショベル

ブルドーザと同様にGPSアンテナと3D-MCを搭載し、バケット位置と設計面の位置関係をキャビン内モニタで確認することができる(写真-3)。コア、フィルタ境界部の施工、堤体上下流法面のリップラップの施工、さらにはコア敷き仕上げ掘削(t=50cm)の施工におけるツインヘッダにも使用しており、現場には丁張を一切設置せずに施工を行っている。

③振動ローラ

搭載したGPSを用いて、振動ローラの走行軌跡を座標データで取得し、転圧エリアの通過回数をカウントすることで転圧回数を把握することができる。その結果は、リアルタイムでキャビン内のモニタ画面に表示して、オペレータが転圧の過不足を確認することができる。(写真-4)

2-2 ICタグを使用した重機周りの安全管理

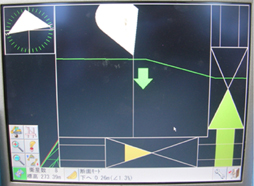

本システムは、作業員のヘルメットに装着したICタグから発信される信号を、重機に取り付けたレシーバが検知することにより、重機周りの危険ゾーンへの作業員侵入をオペレータに知らせ、重機との接触事故を未然に防止するものである(図-1)。試験運用を経て、有効性が確認できたため、平成20年4月から本格運用を開始した。現在堤体内で稼動する13台の重機(バックホウ、ブルドーザ)に本システムを搭載している。

このシステムの導入により、重機と作業員との接触災害の絶無を目指している。

|

| ▲図-1 システム概念図 |

おわりに

胆沢ダム建設工事は、昨年6月14日に発生した「岩手・宮城内陸地震」により甚大な被害を受けた。しかしながら、地震直後より関係者一丸となって速やかな復興に努め、被災1ヵ月後には一部盛立を再開するなど、順調に復旧工事を進め、平成25年度の完成を目指し鋭意努力している。

|