建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2007年5月号〉

interview

多摩地域の水環境を支える東京都流域下水道事業の現状と今後の展望

東京都下水道局 流域下水道本部 中村 益美 本部長

|

| 中村 益美 なかむら・ますみ |

| 昭和25年生まれ 青森県八戸市出身 |

| 昭和 | 48年 | 東京都入都(下水道局) |

| 昭和 | 63年 | 小笠原支庁 土木課長 |

| 平成 | 2年 | 下水道局 西部管理事務所 維持課長 |

| 平成 | 7年 | 下水道局 南部建設事務所 工事第二課長 |

| 平成 | 8年 | 交通局 建設工務部 設計課長 |

| 平成 | 11年 | 地下鉄建設株式会社 工事本部 副本部長 |

| 平成 | 13年 | 下水道局 中部建設事務所長 |

| 平成 | 14年 | 下水道局流域下水道本部 技術部長 |

| 平成 | 15年 | 下水道局 建設部長 |

| 平成 | 17年 | 下水道局 計画調整部長 |

| 平成 | 18年 | 下水道局流域下水道本部長 |

|

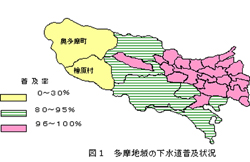

東京都の西部に位置する多摩地域の下水道普及率は、平成17年度末で96%に至り、全国の政令指定都市と肩を並べる高い普及率を達成している。

この結果、生活の快適性・利便性が向上するとともに、河川の水質も大幅に改善されてきた。地域を流れる主要な河川である多摩川では、中・下流域の河川水量の約半分が下水処理水で占められるなど、多摩地域の良好な水環境の形成に下水道は大きく寄与している。

多摩地域の下水道は、一部の地域を除き、流域下水道で整備されている。現在、工事が進められている奥多摩町への接続幹線が完了すれば、多摩地域の30市町村全てが流域下水道につながることとなる。

多摩地域の水環境を支える流域下水道事業の現状と今後の展望について、中村益美流域下水道本部長に語ってもらった。

- ――多摩地域の下水道の現状と課題について中村

-

流域下水道事業に着手した昭和40年代前半には20%程度であった多摩地域の下水道普及率は、平成17年度末には96%に達し、100%達成まであと僅かとなっています。普及率の向上に伴い多摩川は、アユが100万匹も遡上するようになるとともに、年間2000万人の人々が訪れる水辺としても親しまれています。こうした良好な水環境を今後とも維持・向上していくためには、次の課題に取組んでいく必要があります。

第一に、下水道未普及地域の早期解消です。多摩川や秋川の最上流部に位置する檜原村や奥多摩町の下水道普及率はまだ低く、普及の促進が必要となっています。

第二に、水環境の一層の改善を進めることです。多摩川中流域では、下水処理水が河川の水質の維持・向上に大きな役割を担っています。都の環境確保条例による放流水質の規制強化や多摩川中、下流域の水質環境基準の格上げなどにより、これまで以上の処理水質の向上が求められています。

また、流域下水道の8処理区のうち、野川、北多摩一号及び北多摩二号の3処理区は、合流式下水道で整備されています。合流式下水道では汚水と雨水を同一の管きょで収容するので、トイレの水洗化と雨水排除を同時に達成できる反面、大雨の際には雨水で希釈された汚水の一部やごみが河川に放流される欠点があります。雨天時の水質改善を図るために合流式下水道の改善対策を進めていく必要があります。

最後に、施設の老朽化対策です。多摩地域には全部で7箇所の流域下水道の水再生センターがあります。昭和46年に稼動した南多摩水再生センターをはじめとして、多くの水再生センターは稼動から四半世紀が経過しており、老朽化した設備機器の数が増加しています。老朽化した施設を放置すれば処理機能の確保が困難になる恐れもあり、計画的な更新を進めていく必要があります。

厳しい財政状況が続く中、これらの課題に適切に対処していくために、流域下水道のこれから3年間の事業方針をまとめた「経営計画2007」を今年1月に策定したところです。

- ――未普及地域の解消に向けて今後の対策は中村

-

平成20年代後半までに未普及地域を解消することを目標としています。多摩地域の市町村のほとんどが100%から80%の高い普及率に達しています。これに対し、多摩川、秋川の最上流部に位置する檜原村と奥多摩町の下水道普及率は30%に満たない状況で、両町村の普及促進が緊急の課題となっています。

このうち檜原村については、昨年7月に村の公共下水道が流域下水道幹線に接続され、下水道の供用が開始されました。

また、奥多摩町についても、町の公共下水道の受け入れに必要な流域下水道幹線「多摩川上流幹線」の延伸工事に昨年12月に着手したところです。

多摩川上流幹線の延伸区間は、山間部の厳しい地形と岩盤が主体となる地盤で難工事が予想されますが、平成21年度の供用開始を目指し、鋭意工事を進めていきます。

- ――水環境の一層の改善については、どのような取り組みを進めていくのか中村

-

人々が川と触れ合う機会が増えていく中、多摩川などの水質の一層の向上を望む声が出ています。

こういった状況を踏まえ、流域下水道の全ての水再生センターでは、高度処理(A2O法)を導入しています。従来の標準法による処理方式は有機物の除去が主な目的でしたが、高度処理ではこれに加えて、窒素やりんといった栄養塩類の除去も行います。まだ、高度処理される下水は全体の一部ですが、平成17年度には、全処理水量に占める割合は28%まで増加しています。今後とも、水処理施設の増設、更新に併せて、順次、高度処理の導入を図っていきます。

また、高度処理は標準法に比べ処理コストがかかりますが、低コストかつ安定した処理の実現を目指して、施設の運転管理にも努めていきます。

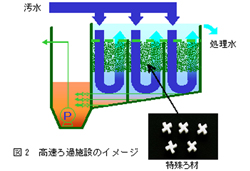

雨天時の水質改善に向けては、合流式下水道の改善対策も進めています。平成19年度には、北多摩二号水再生センターで、高速ろ過施設が稼動します。これは、特殊なろ過材によりごみと汚濁物を高速で除去し、雨天時の簡易放流水の水質改善を図るものです。

さらに野川処理区では、降りはじめの特に汚れた雨水を貯留し、雨天時の河川への放流回数を減らすことを目的とした、雨水貯留施設の建設に着手します。

- ――施設の老朽化が急速に進んでいるとのことですが、どのように対応していくのか中村

-

多摩ニュータウンの入居開始にあわせて稼動した南多摩水再生センターをはじめ、昭和40年代から50年代に整備された水再生センターでは、設備の約40パーセントが既に耐用年数を超えています。

こうした設備については、老朽化の度合いや故障の頻度などを考慮し、優先度の高いものから順次更新を行ってきました。

今後は、耐用年数を超える機器が更に増加するため、建設から維持管理に要する費用の合計となるライフサイクルコストの最小化を図るとともに、事業費を平準化するよう、アセットマネジメント手法などを取り入れ、計画的かつ効率的に更新を進めていきます。このため、予防保全型の維持管理を徹底し、できるだけ設備の延命化を図っていくとともに、各機器の運転時間や故障履歴、補修や改良の実績などをデータベース化し、機器毎のライフサイクルコストを分析した上で、最適な時期に更新を行っていきます。

また、水処理施設など大規模な施設の更新では、長期間にわたり施設を停止させなければいけないので、バックアップのための施設を新たに整備する必要があります。しかし、用地等の制約から更新が困難な水再生センターもあります。

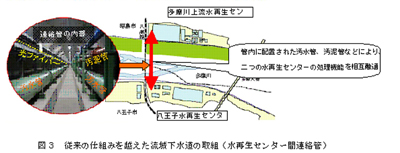

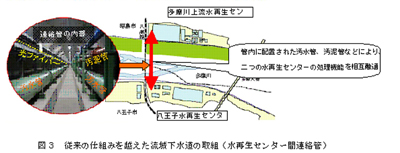

このようなことから、2つの水再生センターを連絡管(トンネル)で結び、汚水や汚泥を相互に融通することで、両水再生センターの有する処理能力を最大限に利用しながら、効率的に更新を行っていく取り組みも進めています。

- ――2つの水再生センターを結ぶ連絡管の目的、具体的な機能や効果について中村

-

流域下水道は、これまで処理区単位で施設の建設・更新、維持管理などを行ってきました。

しかし、都及び市町村の厳しい財政状況の中、施設の更新や維持管理を適切に行いつつ、危機管理対応の強化など、新たな課題にも対応していくには、処理区単位という従来の枠組みを越え、広域的な視点で事業の効率化を図っていくなど、新たな取り組みを進める必要がありました。そこで、多摩川を挟み、対岸に位置する多摩川上流水再生センターと八王子水再生センターを結び、一体的に運用することで、効率的に更新や維持管理等を行っていく連絡管を、全国で初めて整備しました。

まさに、流域下水道の構造改革とも言える事業です。

昨年4月には、この連絡管が完成し、大きな効果を挙げています。それぞれの水再生センターでは、施設の点検整備などに対応するため、一つの施設が停止しても、処理機能に支障が生じないよう、予備施設を持っています。この連絡管により、八王子水再生センターの予備施設を活用することができることから、多摩川上流水再生センターの焼却炉の更新にあたっては、2基の焼却炉を大型化して1基に集約し、更新費を約13億円縮減しました。

この他、八王子水再生センターを多摩川上流水再生センター側から遠方監視制御することで人件費を削減するとともに、水再生センター間で汚水や汚泥を適切に配分し、効率的に施設を稼動させることにより一体的に運用することにより、電力費や燃料費など維持管理費の縮減を図っています。

また、危機管理の面でも、地震等の災害により、一方の処理機能が低下した際や有害物質を含んだ悪質汚水が流入した際にも、他方の水再生センターに送ることにより、バックアップも図れ、安全性も向上しています。

こうした効果を踏まえ、現在、北多摩一号水再生センターと南多摩水再生センター間を結ぶ、2本目の連絡管の整備に向けた計画を進めているところです。

- ――連絡管以外に、維持管理面でのコスト縮減の取り組みは中村

-

流域下水道の水再生センターでは、民間委託の導入、運転管理の工夫や新技術の活用による電力費の縮減など、様々な取り組みにより、維持管理費の縮減を図っています。

まず、民間委託の導入については、水再生センターの運転管理や保全管理の大部分を民間委託しています。今後は、委託業務の見直しなども進め、さらに効率化を図っていきたいと考えています。

また、維持管理費の大半を占める電力費については、水再生センター毎に原単位(処理水量1?当りの電力費)を分析し、各水再生センターで行っている運転管理の工夫や改善を水平展開していくことで、継続的にコスト縮減を図っています。

さらに、NaS電池や受水量のピークカット運転による安価な夜間電力の活用をはじめ、生物脱臭装置や超微細気泡散気装置などの新技術の導入などによる電力費の削減にも努めています。

- ――地球環境の保全にも積極的に取り組んでいるとのことですが中村

-

地球環境の保全に向けては、大きく2つの側面から取り組んでいます。

その一つが、地球温暖化防止に向けた取り組みで、もう一つは、汚泥の資源化や未利用エネルギーの有効利用など、ゼロエミッションの取り組みです。

まず、地球温暖化防止に向けた取り組みですが、下水道事業は、安全で快適な生活や良好な水環境の形成などに大きく寄与している一方で、大量のエネルギーを消費しています。その量は、都内で使用される電力の約1%にも及んでいます。この結果、下水道局は、東京都の事務事業活動で排出される温室効果ガスの40%以上を排出する最大の温室効果ガス排出者になっています。

こうした現状を踏まえ、下水道局では、地球温暖化防止計画となる「アースプラン2004」を策定し、2009年度までに温室効果ガス排出量を、1990年度比で6%以上削減することを目標に、様々な取り組みを進めています。

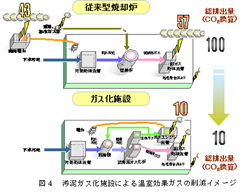

代表的な取り組みとしては、汚泥の高温焼却があります。これは、汚泥の焼却温度を、800℃から850℃に上げることで、二酸化炭素の310倍の温室効果のある一酸化二窒素を大幅に削減することが可能です。

さらに今後は、従来型の汚泥焼却炉と比較して温室効果ガスの排出が少ないガス化施設や炭化施設の導入や、化石燃料の代替として木質系バイオマスを活用するなど、新たな取り組みも進めていきます。

次に、ゼロエミッションの取り組みですが、下水処理の過程で発生する汚泥は、流入水量の増加や高度処理の導入に伴い年々増加しており、その処分はますます困難になっています。さらに、地球環境の保全の観点からも、汚泥の処分量を削減し、資源化していく必要があります。

流域下水道では、汚泥を全量焼却し、セメント原料や軽量骨材、圧縮焼成ブロック(メトロレンガ)などの資源化製品として、100%資源化(リサイクル)しています。この取り組みは、今年で10年目となりましたが、現状に甘えることなく、今後も資源化メニューの拡大や処分経費の低減などを一層進め、100%資源化を継続していきます。

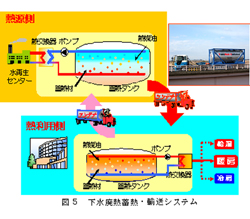

また、未利用エネルギーの有効利用については、水再生センターには、焼却炉の廃熱など、大量のエネルギーが存在しています。しかし、こうしたエネルギーは水再生センターや、水再生センターに隣接する一部地域の冷暖房や給湯に利用されているのみで、そのほとんどは利用されていませんでした。

このため、焼却炉の廃熱をコンテナ車に載せた蓄熱材に貯蔵し運搬する、“熱の宅配便”ともいえる技術の開発を行いました。これにより、遠方の施設にも、冷暖房・給湯用として熱供給することができるので、未利用エネルギーの有効活用が一気に進むと考えています。

今後は、更なる検証を加え、事業化に向けた検討を進めていきます。

- ――最後に一言中村

-

昨年、東京都は2016年のオリンピック国内立候補地に決定しました。これを契機に、都では成熟した都市「東京」を世界に示し、これからの都市のあり方を切り開いくことをコンセプトに、様々な施策を展開していく予定です。そのキーワードとなっているのは「環境」と「技術」です。これは、水環境の改善や地球温暖化防止など、多くの課題に対して、職員一人ひとりの技術を集結し、取り組んできた下水道事業の方向性と一致しています。

このようなことからも、今回策定した「経営計画2007」に示された各施策を着実に実施していくとともに、成熟都市「東京」の実現に向け、流域下水道本部としても最大限貢献していきたいと考えています。

それには、私たちの力だけでは及びませんから、流域下水道を支えていただいている市町村や地域の皆様のご理解とご協力をお願いする次第です。?

東京都流域下水道の整備に貢献

HOME