| 田川 義弘 たがわ・よしひろ | |||

| 昭和 | 45年 | 4月 | 日本道路公団入社 |

| 平成 | 11年 | 11月 | 北陸支社 建設第二課長 |

| 平成 | 14年 | 7月 | 中国支社 工務課長 |

| 平成 | 17年 | 7月 | 新潟支社 信越工事事務所長 |

寄稿

|

| ||||||||||||||||||||

上信越自動車道は、関越自動車道の群馬県藤岡市から上越JCT(新潟県上越市)で北陸自動車道と接続する延長約203kmの高速自動車国道である。 平成11年10月30日に全線が開通し、北陸自動車道と直結したことにより、関越自動車道、中央自動車道、長野自動車道及び北陸自動車道と広域ネットワークを形成し、上信越地方沿線地域の経済・産業・文化などの発展に貢献する重要な役割を果たしている路線である。 信州中野IC〜信濃町IC間は平成9年10月に暫定2車線により開通しているが、全線開通に伴う交通量の増加により、平成10年12月に信州中野IC〜信濃町IC間の4車線化工事の施行命令を受け、平成17年4月に信州中野IC〜豊田飯山IC間の4車線化工事(5.1Km)が完成した。残る豊田飯山IC〜信濃町IC間の(8.6Km)については、平成15年10月から工事に着手しており、平成21年の完成を目指し鋭意工事を進めている。

道路構造は第1種3級B規格であり、設計速度は80Km、最少曲線半径は750m、最急縦断勾配は4.0%である。この4車線化工事(8.6Km)は橋梁4橋、トンネル5本の山岳道路であり、構造物比率は72.0%となっている。

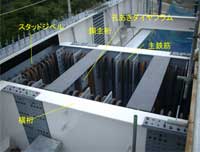

4車線化事業においても建設コスト削減に積極的に取組むとともに、新技術・新工法を多工種にわたり採用している。 ①波形ウェブPC箱桁橋の採用 この構造は「鋼とコンクリートの複合構造」と呼ばれ、今までの重いコンクリート製箱桁のウェブ部分を波形鋼板に置き換えることで橋桁を軽くし、工事費の縮減を図っている。 ②鋼鈑桁橋の2主桁の採用及び橋脚と橋桁の剛結構造(概要図) 鋼鈑桁橋は2主桁とすることにより、構造の簡素化とそれに伴う制作費の低減や、部材の減少による工費の削減と塗装面積の減少による維持管理の低減を図っている。 また、滝ノ沢橋は、上・下部工が一体化する剛結構造により、耐震性や耐久性の向上を図っている。

|

|

| ▲波形ウェブPC箱桁橋 | ▲剛結構造 |

豊田飯山〜信濃町間の平成17年の平均交通量は、約11,200台/日であり、交通集中による渋滞回数は12回であった。その殆どがトンネルを先頭に発生していたが、4車線化の完成により、この交通集中による渋滞の約8割(10回)の減少が期待されるとともに円滑で快適な走行が期待される。 また、これまでは工事、点検及び清掃などの際に実施していた夜間通行止めも必要なくなり、交通の定時性が確保されるものである。

北陸自動車道親不知海岸高架橋波浪対策工事親不知海岸高架橋はわが国初の海上ICである親不知ICを有する延長約3.4KmのPC高架橋である。 当該高架橋は地形的な制約から海浜、海中部に計画された橋梁であり、建設当初から構造物の波浪対策施設は施されていた。しかし、冬期の厳しい波浪の繰返しや周辺環境の変化による海岸侵食などで、建設当初に施工した緩傾斜護岸及び消波工が消失し、橋脚等の損傷が年々進行している。 そこで、特に海岸浸食の著しい1㎞区間について、抜本的な波浪対策を行っている。

|

|

| ▲波浪 | ▲緩傾斜護岸の消失H14.6 |

|

|

| ▲緩傾斜護岸の消失H14.6 | ▲橋脚損傷状況 |

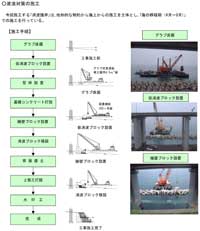

対策工の選定にあたっては、消波護岸案、緩傾斜護岸案、離岸提案、突堤案が考えられるが、施工性、耐久性、確実性、経済性から消波護岸案(擁壁+消波ブロック)を採用した。消波護岸は、護岸のり先の洗掘防止を考慮し岩着構造とした。また、擁壁の高さは、橋脚を保全するための施設であることから、波浪を完全に抑えるのでなく、ある程度の越流を許す考えで、年数回確立波に対応する高さ(TP+3.1m)とした。

|

|

|

| ▲北陸自動車道 親不知海岸高架橋波浪対策工事 位置図 | ▲標準横断図 | ▲施工方法一連の流れ |

施工については地形的な制約から海上施工となり、施工期間は「海の静穏期」である4月〜9月に限定される。この期間内に一連作業(グラブ床堀・仮消波ブロック設置・基礎コンクリート打設・擁壁ブロック設置・消波ブロック移設)を完了させることが必要であることから一施工期間の施工延長は概ね150m以下に設定して、平成15年から4ヵ年計画で施工を行っている。

工事完成区間では、50年確立を超える波浪が来襲したが、擁壁本体は損傷が無く、本構造の設計方針の妥当性が確認されている。また、消波護岸工はコンクリート構造物により陸地化していることから、今後、波浪による損傷が生じたとしても、大規模な進入路は不要となり維持管理にも適した構造となっている。

|

|

| ▲グラブ床堀 | ▲仮消波ブロック設置 |

|

|

| ▲擁壁ブロック設置 | ▲完成写真 |