建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2006年6月号〉

interview

沿道住民のための環境対策に汗

都市部施工のお手本となる名古屋環状2号線

国土交通省 愛知国道事務所 所長 工藤 隆氏

|

| 工藤 隆 くどう・たかし |

| 昭和 | 46年 | 4月 | 建設省採用 |

| 平成 | 7年 | 4月 | 静岡国道工事事務所 管理第2課長 |

| 平成 | 11年 | 4月 | 道路部 計画調整課長補佐 |

| 平成 | 12年 | 4月 | 道路部 道路工事課長補佐 |

| 平成 | 13年 | 4月 | 静岡国道工事事務所 副所長 |

| 平成 | 14年 | 10月 | 道路部 道路工事課長 |

|

名古屋環状2 号線は、計画されてから34 年の歳月を経て、ようやく全工区がフル稼働し始めた。だが、マンションなどの密集する都市部の施工であるため、沿道環境対策に苦慮する一幕もあった。事業を担当する愛知国道事務所では、対処法について様々に検討を重ね、地域住民との調整にも時間をかけ、ようやく本線工事の全面着工に至った。同事務所の工藤隆所長に、それらの経緯などを伺った。

――名古屋環状2号線の事業概要からお聞かせ下さい

――名古屋環状2号線の事業概要からお聞かせ下さい

工藤-

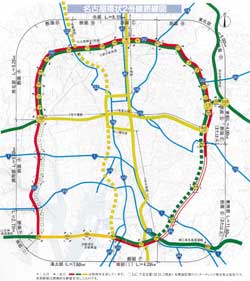

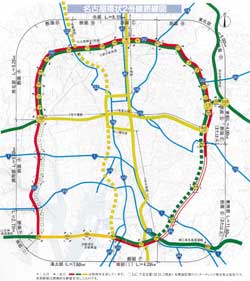

国道302号の名古屋環状2号線は、事務所が担当するいくつかの事業の中でも、特にメインとなる事業です。これは名古屋市周辺10km圏内に位置する延長約66kmの環状道路で、都心部へ流入・集中する交通を適切に分散・迂回させ、交通混雑の緩和、社会経済活動の発展に寄与するものと期待されています。

名古屋市を中心として放射状に伸びる幹線道路や、名古屋高速道路と主要地点で連結しており、東名阪自動車道や伊勢湾岸自動車道などの自動車専用道路(専用部)と、一般国道302号(一般部)で構成されています。専用部は約41km、一般部は約48kmがすでに供用しており、さらに残る東部・東南部の約13km区間が開通すれば、一般部はほぼ全線が開通することになります。

- ――東部・東南部の事業の推移は

工藤

-

昭和57年に都市計画が変更され、現在の名古屋環状2号線の道路構造が決定しました。その後、平成6年に一般部の上社~原間が開通し、15年には専用部の上社~高針も開通し、名古屋高速2号線東山線と接続しました。地域の方々にもたくさんのご協力を得て現在までに用地買収が完了し、工事説明会も全ての学区で実施してきました。この結果、昨年度9月までに主要な本線工事が発注され、改良及び橋梁の着工率は現在100%となっています。この進捗状況を踏まえ、名古屋環状2号線東部・東南部については22年度の開通を目標に12.7kmの区間の工事を進めているところです。

施工は、中央部に位置する専用部と、両端部に片側2車線ずつ整備する一般部とを併せて実施することになります。

直轄施工部分としては、幹線道路と交差する2箇所があり、東海橋線という都計道と交差する区間と、国道1号と交差する区間を整備しています。そのほかの区間については中日本高速道路㈱に委託という形で工区割りをして分担しています。

なお、残る西南部については、一部暫定2車線区間があるものの一般部は供用しており、専用部はまだ手つかずという状況ですが、これらについても東部・東南部の状況を見ながら随時事業を進めていこうと考えています。

- ――直轄で進めている有松icと東海通線の鳴海icの構造は

工藤

-

専用部については、掘割方式と高架方式の2つの構造形態になっていますが、直轄の施工担当区間は、このうちの高架部にあたります。施工範囲としては、直轄区間は専用部、一般部ともに施工するものとして、区間単位で施工しています。

- ――縦割りでなく、エリア分けによって効率的に施工できるのですね

工藤

-

事業費の面では大差はないかもしれませんが、地元対応や道路交通の切り回し、工事の重複度などを考えると、様々な事業者が個別に調整して工事を進めるよりも、事業者を一元化して進めた方が効率的です。施工業者にとっても事業者が同一なので、調整がしやすく、また環境に対して非常に敏感な地域でもあるので、地元対応もしやすいという利点もあります。

- ――沿線住民にとっても、対応窓口が統一されていれば便利ですね

工藤

-

環境に対して真剣に考えている地域柄から、国と同じ施工者である中日本高速道路㈱の他に、市と県を交え、常に4者による調整会議を開いてきました。事業対応の窓口を名古屋市とし、国に直接意見、要望がもたらされることもありますが、基本的には名古市を通じて伝えられる形となっています。そして、月に数回の調整会議を開き、地域住民の利便性を考慮しながら事業を進められるよう調整を図っているわけです。

そうした会議を、これまでは毎週開いてきましたが、工事実施段階に入る前の調整が大変だったので、お互いにコミュニケーションを密にとって対応してきました。

- ――事務所では「リンリンコミュニケーション」という名古屋環状2号線の情報誌を作成して、地元の方々に配布しているとのことですが

工藤

-

発行の度に、概ね40万部を配布してきました。これは名古屋環状2号線沿線の全世帯に行き渡るよう、いくつかの新聞への折り込みで配布しております。工事の状況が随時わかる内容で、今後も事業が終わるまでは年3回程度、広報活動していく方針で、地域の方々に見守っていただきながら事業を進めていこうという姿勢です。

- ――地域住民の環境への意識と工事への関心が高いのですね

工藤

-

この302号の東部・東南部12.7kmは、そのためにしばらく事業が止まっていた時期がありました。できれば、万博に間に合わせることができれば最良であったのでしょうが、広報活動や各種の説明会などで地域住民の方々の理解と協力を得ることが重要でした。

もっとも、建設そのものについては反対ではなく、環境対策を確実にすることを望んでいらっしゃったわけです。ただ、その条件が非常に厳しく、私たちとしても努力はしてきましたが、なかなか折り合いがつかず、昨年の9月に至ってようやくご理解をいただき、工事が全て発注できる状況になったのです。

その後も、工事契約はしたものの、本体の工事に入ることができなかった事情もあり、ようやく全地区の同意を得て、本体工事の着手ができたのが今年の1月です。したがって、一部では数ヶ月間工事ができなかったという実態もありました。

- ――環境意識の高まりに伴い、求められる環境対策も高度になってきていますね

工藤

-

現在の環境対策というのは、音に対しては比較的に容易ですが、大気質に対してはかなり難しいものです。最近では、排気ガスを土の中に通す、大気質の土壌脱消という方式などが研究されているようですが、空気を取り入れる方法などに問題があるため、適用は難しいと考えられます。そのため、それに代わる環境施設帯や、自然の力で対応していきたいと考えています。例えば、グリーンベルトを設けたり、排ガスを風によって薄める拡散方式です。これは減るのではなく拡散させるだけですが、樹木によって還元するなど、自然の力を最大限に活用するということです。また、歩道の幅を広くするなど離隔によって改善していくなどの手法も一般的ですね。

植樹帯を6m近く確保する事例はあまりないですが、名古屋環状2号線において、箇所によってはそれを上回る箇所もあります。

|

| ▲名古屋環状2号線路線図 |

- ――植樹帯を広くとるために半地下にしたり、場所によっては一般道と自動車専用帯を同じ構造物の中に設置しているのですか

工藤

-

専用部を掘割にしたり高架にしたりというのは、専用部において車をスムーズに通行させられるよう、縦断的な勾配を緩やかに計画していることから、地形によって変化させているものです。この時の掘割というのは半地下構造と言われるものですが、この半地下構造をトンネルにしてしまいますと、トンネル方式では坑口から出る排気ガスの量が膨大で、山間部ならまだしも都市部ではその処理がかなり大変なものになってしまいます。これに比べ、半地下構造では、上部が開口していますので、排ガスが拡散しやすいことから、この手法を採用しています。

同時に、開口部分に特殊吸音ルーバーを設置することにより騒音対策も十分に行えるものであると考えております。

- ――都市部では非常に有効な方法ですね

工藤

-

お陰で、非常に好評を得ており、同様な幹線道路を計画している関係者も見学に来られます。

- ――半地下方式でルーバーを入れ、緑地も豊富となると、道路のイメージもかなり変わりますね

工藤

-

そうです。運転者にとっても、走行してみるとトンネルの感覚ではあるのですが、光が入るので内部は明るく、かなり印象が違うと思います。蛍光灯の照明と自然光では明るさが違いますから、精神的にも開放感があるのではないかと思います。

音も特殊吸音ルーバーを設置することによって十分な対策が可能です。また、トンネルでは換気のためにジェットファンなどを稼働させますが、この場合にはそれが不要です。むしろ、車の走行によって気流が起こり、拡散される効果もあります。電気代や施設の設備投資もかなり抑制されます。

維持管理も容易で管理コストも抑制できます。

- ――そうした対策を施しながらの施工で、22年の開通となると、現場も多忙を極めているのでは

工藤

-

18年度から22年度までの5年間で12.7kmを供用させるわけですから、これはかなり大変です。46年に事業化されてから、実に34年が経過しましたが、これが開通することによって第二東名と連結するので、利便性は飛躍的に向上すると思います。専用部は西南部が未整備ですので環状道路としては繋がっていませんが、一般国道とは繋がるのでまさに環状道路が完成することになります。

- ――去年の万博以来、観光客のリピーターが増えたとのことですが、道路の利便性はそれらの増加を支援する効果も期待できるのでは

工藤

-

中部経済が元気ですからね。例えば、東海環状の愛知県区間は通行量が平均して14,000~15,000台くらいですが、近年では、周辺に新しい工場が立地し、沿線には物流拠点やアウトレット、さらには昭和村などの観光スポットができました。やはり東海環状の完成が大きく寄与した結果です。

延長73kmの道路を工事着手から5年間で完成させたのです。しかも予算は計画通りで収まり、これほど全てが計画通りに完結した事業は珍しいために、モデルケースになっているようです。ただ、山間部の事業ですから、そもそもコストは安く済み、事業も進めやすかったということもあるのでしょう。それに比べると、この名古屋環状2号線は都市部の事業ですから事情は全く異なります。

- ――都市部となると、やはり公共事業に対する理解を得るためにも、prセンターや広報誌などを通じた広報活動が必要ですね

工藤

-

そうです。やはり、周辺の人々に事業を知っていただくと同時に理解していただくことが大事です。

- ――そのほかに現場で行っている取り組みなどは

工藤

-

現場では工事段階で騒音が外に漏れないよう、高さ8mの遮音壁をあらかじめ設けています。工事騒音を極力外に出さないように、先に遮音壁をつくってから本格工事に入っていくわけですが、遮音壁が間に合わないところでも、3mくらいの建築工事で用いられるフェンスで暫定的に仕切っています。

この遮音壁については、現在は用地境界に敷設していますが、最終的には正規の位置に移設します。本来は、工事の進捗に合わせて使い回しができれば良いのですが、道路の高さなどが変わっていくため、そのままでは使用できないので、資材だけを再利用します。

- ――そうした事例もまた珍しいですね

工藤

-

珍しいと思います。あらゆるものを無駄にしないため、施工費以外は、使用できる物は基礎も含めて可能な範囲で極力再利用することにしています。

また、遮音壁には圧迫感のない透光板、透明なパネルを設置することで工事現場が見えるようになり、作業員の動作が分かるようになっております。それを通じて、我々の事業を説明するのです。これは「現場をみてください、皆さんの目で監視してください」と公開する意味もあり、地域の方々と協働して事業を進めています。

- ――作業員の意識向上と、公共事業のアピールにもなりますね

工藤

-

そうです。いつも自分たちは見られているので、いい加減なことは出来ないという緊張感の維持ですね。まして、この沿道には集合住宅が多いので、もしも万一のことがあった場合などには、早急に現場事務所に連絡が入ることになると思います。現場には、どの施工会社がどんな作業をしているのかが明記されてあるので、プレッシャーも相当のものでしょう。

- ――最後に、今後この名古屋環状2号線の東部・東南部事業をどのように進めていきたいと考えていますか。

工藤

-

今後においても、常に地域のみなさんのご理解を得るために、広報活動や各種説明を十分に実施していくことがなにより重要と考えています。

また、東部・東南部区間は平成22年度の完成を目標としておりますので、この達成に向けて努力してまいります。ただ、工事が無事故で完了することが大変重要な意味を持ちますので、安全第一に、工程管理をしっかりと行ってまいりたいと考えています。

名古屋都市圏の明日を開く 名古屋環状2号線の整備に貢献

HOME

――名古屋環状2号線の事業概要からお聞かせ下さい

――名古屋環状2号線の事業概要からお聞かせ下さい