建設グラフインターネットダイジェスト

〈建設グラフ2003年12月号〉

interview

海と山に囲まれた石川県地域の礎を築く

道路、河川、海岸、砂防、ダムなど、管内の社会資本を包括的に整備

国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所長 山内正彦氏

|

山内 正彦 やまうち・まさひこ

| 1983年 |

3月 |

東京大学工学部土木工学科卒業 |

| 1983年 |

4月 |

建設省入省 |

| 1989年 |

11月 |

関東地方建設局川崎国道工事事務所

調査第一課長 |

| 1991年 |

4月 |

関東地方建設局道路部計画調整課長 |

| 1993年 |

7月 |

警視庁交通部管理官 |

| 1995年 |

7月 |

道路局地方道課市町村道室課長補佐 |

| 1997年 |

11月 |

関西国際空港(株)交通管理部企画課長 |

| 2001年 |

4月 |

道路局総務課日本道路公団・本州四国連絡橋

公団監理室企画専門官 |

| 2003年 |

4月 |

北陸地方整備局金沢河川国道事務所長(現職) |

|

南北に細長い特徴を持つ石川県は、白山山系を背後に能登半島が日本海に向かって突き出しており、厳しい自然環境におかれている。金沢河川国道事務所は、石川県全体の国直轄事業について道路、河川、海岸、砂防、ダム管理など、管内のあらゆる社会資本整備を担当しており、地域においてその責務は大きい。住民の生活を守る河川、砂防事業、地域の活性化を促す道路事業という性格の違う社会資本整備を、地理的な特徴を克服し、どのように包括的に整備していくのか。現在進められている能越自動車道、金沢東部環状道路、能登空港など未来への礎を築く大きなプロジェクトを中心に、事務所の取り組みについて伺った。

|

|

|

| ▲津幡バイパスから日本海をのぞむ |

|

▲国道8号西念の立体交差化 |

|

|

|

| ▲金沢東部環状道路と北陸自動車道との接続 |

|

▲西念交差点 |

- ――管内の概況をお聞きします

山内

-

当事務所は、石川県の道路、河川、海岸、砂防、ダム管理と、国土交通省の営繕や港湾空港、鉄道以外の直轄社会資本整備を担当しています。

石川県は人口が120万人で、そのうち金沢市は40万人、金沢に隣接する松任市に7万人という、典型的な一極集中型です。人口動態は昭和50年と平成12年を比べると、金沢は横ばいで、松任、加賀、内灘が増える一方、能登半島先端と周辺部は人口が減っている状況です。

ご存じの通り、石川県は観光立県で、温泉で言えば和倉、山中、片山津温泉等があり、能登半島には風光明媚な見附島、輪島の朝市、金沢市内では武家屋敷や兼六園等があります。登山愛好家の間では、必ず一度は登ってみたいといわれる白山もありますね。そうした観光地への入り込み客数と観光消費額の推移を見ると、加賀地域の落ち込みが目立っています。他はおおむね横ばいのようです。

金沢といえば、NHKドラマ「利家とまつ」で人気を博したことから、昨年にかなり多くの訪問客があった分、今年は落ち込みが目立ちますね。

地理的な特徴としては、気候が厳しく、特に水分の多い雪が、一時期に大量に降るのです。ドカ雪が一気に来るという感じです。したがって、「一夜明けてみたらびっくり」などということがよくあります。それに伴っての交通麻痺も度々起こっているのが現状です。また、海岸域では日本海の波が荒く、海岸がえぐられるということもあります。

- ――雪国においては、道路交通の確保は、生命線の維持のようなものですね。管内の道路整備の状況は

山内

-

事務所では、総延長200kmの直轄国道の管理をしています。国道8号と金沢から福井に抜ける157号の鶴来町までの区間と、金沢から七尾まで行く159号の起点から終点まで、七尾から富山に回る160号の石川県の区間の国道管理・整備を行っています。特に高速交通ネットワークは、北陸自動車道が新潟まで通っていますが、日本海沿岸のネットワークから外れた珠洲市などは、アクセスに2時間半から3時間もかかってしまう状況です。

その影響で、例えば農業粗生産額をみても、能登だけが極端に低いのです。都会で消費する新鮮な野菜も、輸送時間にハンディキャップがあると、なかなか収入が得られないということもあります。

そこで、道路のネットワーク構想としてダブルラダー構想を推進しています。ラダーというのは梯子で、北陸自動車道を基本に、七尾に向かっての梯子と、もうひとつは左手のようなかたちをしている能登半島の手首から先の広い地域にラダーを造ろうというネットワーク構想です。

能登有料道路と、その先の珠洲道路と輪島道路、さらに能越自動車道で砺波から氷見を経由して、石川県に入る路線等から構成されています。そして、それらをさらに一般道路で結ぶという道路網体系ですね。

現在、工事の終盤に入っているのは津幡バイパスと金沢東部環状道路です。金沢市を廻る環状道路計画があり、それは山側幹線と海側幹線とで一周する構想ですが、現在はこの山側幹線である8号の分かれたところから、鈴見までの区間を直轄で担当しています。鈴見から東長江までは、今年3月に供用したところです。

また、この区間の卯辰山には、日本で初めての取り組みを行った卯辰トンネルがあります。トンネル内の車道と歩道との間に仕切壁を設け、自動車の騒音や排気ガスから歩行空間の環境を守る工夫です。仕切り板には圧迫感のないよう、透明の板を使用しています。さらに防犯上の安全対策としてトンネル内にカメラとモニタを設置し、先の保安状況が確認出来るようになっています。

今年度末に供用を予定しているのは、月浦から梅田までの区間と、舟橋から白尾の区間です。北陸自動車道に新しくインターチェンジができ、一般道に降りることができるのですが、そこに私たちの整備する金沢東部環状道路と県の整備する国道304号にアクセスできるようになります。

舟橋から白尾インターまでの区間のうち、内日角までは当事務所が担当し、内日角から白尾インターまでの区間は県が担当しています。そこで県ともスケジュール調整し、舟橋から白尾、月浦から梅田間を今年度末の3月に同時供用させようと進めています。この効果はかなり大きいものが期待出来ると思います。

北陸自動車道と能登有料道路が接続すると高速交通ネットワーク網の形成においては、非常に大きな意味があります。能登有料道路は現在、穴水まで開通しています。そこに、既に供用している鈴見〜東長江町と、現在進めている東長江〜神谷内〜月浦、そして北陸自動車道が直結するわけです。そして、一般道へ降りずにスムーズに接続できる形態を考えながら、供用に向けて施工しているところです。

能登有料道路は、輪島までつなげるのですが、途中には今年7月に出来たばかりの能登空港があります。空港アクセス道路として、穴水インターから空港インターまでの穴水道路を建設しています。供用は平成17年度ですから、あと2年半で完成する予定です。用地買収もほとんど終わり、工事に取りかかったところです。

今はまだ森林を伐開し、ところどころに橋梁ができ上がりつつあるという状況です。

|

| ▲位置図 |

|

▲能登有料道路(穴水トンネル付近)より

能登空港icを望む穴水道路 |

- ――都市部の交通状況は

山内

-

金沢市は戦災経験のない都市で、加賀藩以来の古い城下町の街並みもたくさん残っています。金沢というのは、用水がひとつの特徴で、旧市街地の裏通りに行くと、さらさらと用水が流れていて、大変風情があります。道路も基本的には城下町の名残を残していますが、混雑時の平均旅行速度は3大都市圏を除くと、県庁所在都市の中でもワースト4に入っています。

集計の仕方を変えて、混雑時平均旅行速度の10km未満の延長比率をグラフに表すと、那覇市に次ぐワースト2となっており、都市内の混雑が非常に激しい状況です。中でも都心部には、県庁と駅を結ぶ目抜き通りがあり、それが金沢港まで一直線に伸びています。この目抜き通りと8号の交差点が、西念交差点と呼ばれているのですが、ここが当然、渋滞するわけです。そこで、この立体交差を現在整備しているところです。

その他、諸江・南新保間も渋滞が多いのですが、現在の片側2車線を片側3車線へと拡幅しています。海側の富山方面行きが、今年度末の3月には完成する予定で、来年度は反対に山側を整備します。

先の西念交差点の立体交差も来年度中に完成しますから、交通容量が一気に拡充することになります。

金沢の中心部では、自動車の利用が年々増えており、そのために公共交通機関も渋滞に巻き込まれてしまっていることから、公共交通機関からマイカーへ乗り換える人が増えている状況です。そして、そのマイカーがさらに渋滞に拍車を掛けるという悪循環が起きています。これは都市構造に由来するもので、中心市街地は犀川、浅野川に囲まれている上に、さらに山が迫っています。さらにjr北陸本線も通っているので、都市はこれらに囲まれた構造になっているわけです。

実際には、都市圏はこれ以上に広がっているのですが、道路ネットワークの不足によって、このエリアに対する通過交通が全体の半数から3分の2を占めており、それを迂回させるために環状道路の必要性が出てきました。都心部の人口や、小売り商業額の推移のグラフでも、石川県全体から比べると、都心はあまりにもハンディキャップを負っていると言えます。

- ――そうした都心部の渋滞対策としては、さらにどんな対策を行っていますか

山内

-

そうしたことから、道路整備のみならず公共交通支援なども進めています。そのひとつが「バスく〜る」という名称のバスロケーションシステムで、自宅や会社にいながらにして、自分の乗ろうとするバスが、今現在どこを走行中かを、パソコンや携帯電話で確認できるシステムです。特に冬場は寒いので、屋外のバス停で長時間、待つのは厳しいものがあります。そうした利便性を提供できるよう、当事務所と北陸交通とが提携して行っています。

また、パークアンドライドシステムや、その他さまざまな情報提供、駐車場内の誘導・案内などを行って、交通の円滑化を図っているところです。

管理面では、ロードヒーティング、消雪パイプ、歩道の融雪などを行っています。金沢にはいろいろファッショナブルなブティックをはじめとして、多様な都市機能が集中しています。降雪期でもおしゃれができる都市構造への期待があることから、歩道の雪はこまめに溶かすなどの対策を講じています。

|

|

|

|

|

▲国道8号 金沢市 南新保町

除雪グレーダによる除雪作業 |

|

▲国道159号 金沢市 小松町

消雪パイプによる融雪 |

|

▲国道157号 金沢市 南町

無散水融雪 |

|

| ▲地表面移動量(昭和57年から平成11年まで17年間) |

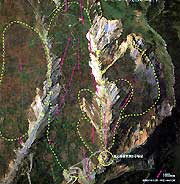

- ――北陸の地形的特色としては、急峻な山脈が迫っていることも看過できませんね。砂防事業の完成度は、かなり高いのでしょうか

山内

-

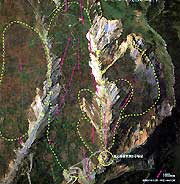

砂防では白山が火山性のもろい地質になっており、地滑り、土砂崩壊がかなり大規模に起きています。白山の地形は大きく移動していて、また毎年10〜20cmも動いているのです。したがって、5年では1m近く移動していることになります。

明治時代に濃尾地震があり、この地域でも相当の震度を観測しましたが、このときもかなり地形が動いたと言われています。こうした地滑り地帯、そして表面がもろく、雨が降るたびに土砂崩壊が起きるところでは、砂防事業は大変重要です。

実際、事業を実施したところでは、土砂の動きが止まっており、植生も徐々に回復してきているのです。

我々としては、白山そのものの崩壊を防ぐことと、直下流のみならず、海に至るまでの流域の方々を土石流から守っているわけですが、施工の最中でも、土砂が落ちてきわめて危険です。

そこで、大型クレーン無人化施工を行っています。これは国土交通省自らが開発した無人クレーンです。現在、オペレーションの訓練をしていますが、正確にコントロールするのはなかなか難しいものです。こうした新規の機械を造り、危険箇所でも作業できるようにしています。

また、水防活動をする際に、もしも激しい水流がきていれば二次災害もあり得るので、作業は命がけです。そういうときにも無人クレーンを使えば、たとえ万が一にも機械が流されても、人命は失われません。

それから、最近は砂防堰堤にはスリットというすき間を空けているものもあります。上流域で土砂を溜めると、海岸まで砂が流れず、海岸がやせ細るのです。土砂が一気に流れては困りますが、適度に海に流してやらなければ、海岸が痩せてしまうわけです。もちろん一気に来る土石流はここで止めます。止めたあとに平常時に戻ったら、あとは時間を掛けて流れていくようにするという設計です。

この他、大万場砂防堰堤というものもありますが、ここでは魚が遡上しないので、傾斜をなだらかにして、魚が遡上できる構造にしています。もちろん、土砂崩れはここで堰止めますが、平常時は上れるようにするという試みも行っています。

|

|

|

|

|

| ▲別当谷砂防堰堤群 |

|

▲別当谷の自然植生の復元 |

|

▲大万場砂防堰堤完成予想図 |

|

| ▲甚之助谷、別当谷の地すべり |

- ――それほど対策を行ったなら、地域の安全度もかなり高まったのでは

山内

-

土石流は表面の土砂が出てくる。地滑りというのは山全体が移動するということです。表面は表面で止めるのですが、山自体が移動してくるのに対してどうしたらいいかというと、水が悪影響を及ぼしているんですよ。滑り面という裂け目が生じて、そこに水が侵入し、そこから滑り出すわけです。地滑りを防止するためには、力で押さえるか、水を抜くしかありません。

けれども、自然の力に対して、人工的な力で押さえるというのは、人間の業を越えているのです。そのため、基本的には地下水を抜く方法を中心としています。具体的には、上から大規模な井戸を掘削し、中からボーリングを四方八方にめぐらせます。そうして水を抜いて、井戸の下に落とします。さらにその下には、人間が立って歩ける高さ2.5mのトンネルを掘り、そこからも四方八方にボーリングの穴を抜いて、全ての水を抜いていくのです。そうしてトンネルに全ての地下水を集め、流す方法です。まさに、地下要塞基地を思わせるものですね。そうしたトンネルは、すでに10本ほどあります。

|

|

|

| ▲第6号排水トンネル |

|

▲第1号集水井工 |

- ――管内にとっては、砂防事業はライフラインの整備と同じくらい重要ですね

山内

-

管内には手取川ダムがありますが、県民の約8割が手取川ダムの貯水を飲料用水として使用するほか、洪水調整なども行っています。利水、治水両面で、かなり大きな役割を持っていますが、土砂で埋まってしまわないようにダムを保全することが大切です。

それから扇状地は伏流水が良質であるため、酒づくりはもとより、松下電器やnecといったような先端産業の企業が立地して、電子部品を洗浄するのに、この伏流水を利用しています。そうした産業を守るということからも砂防の事業というのは非常に重要です。

そのほかにも「百万貫の岩」があり、昭和9年に大水害で、この巨岩が山上から転がり落ちて、現在の場所に辿り着いたと伝えられています。この岩が、宮谷川という支流の上流側にあったことを知っているご老人もおりますが、これがまた転がるようなことがあれば、ひとたまりもありません。そのため、当時の水害を忘れず、風化させないようにとの願いも込めて、10月11日には当事務所と地元の白峰村とが共催で、百万貫の岩祭りという行事を行いました。

|

| ▲百満貫の岩 |

|

| ▲手取川ダム |

- ――ダムの管理においては、どのような課題があり、どう対策していますか

山内

-

手取川ダムは、日本最大級のロックフィルダムで、能登半島の能登島町まで給水しています。これは昭和55年にできたものですが、このダムが完成してからは、豊富な水量で石川県は渇水知らずとなりました。約2億トンの貯水容量で、電力需要の12%を賄うというかなり大規模なものです。

最近、行っている事業としては、ダムによって澱んだ水を清流に戻すという企画を実施しました。これまでは、ダムで水をせき止めることによって、無水区間では水が無くなってしまい、澱みができて藻が発生し異臭を放つようになっていました。そこで、発電、工業用水などの水利権の調整を行った上で、一定量の水を流すようにしました。そのために水位に関わらず一定水量を流すような放流設備を、この3月に設置したところです。そうして、水を自然に戻してやることによって清流が復活したわけです。

4月、5月なら雪解け水が自然に流れるので問題はなかったのですが、7月、8月には枯渇して、多くの苦情が寄せられる状況でしたので、水を流して地元の尾口村の方々にも喜んで頂いています。

そうした地域は、この他にもまだまだあり、これから着手していかなければなりません。

- ――河川整備の現況は

山内

-

河川は手取川と梯川を管理していますが、手取川は石川県の代表的な河川で、平均勾配が27分の1と、急流河川の特徴を有しています。鶴来から下流域は典型的な扇状地になっており、天井川になります。現在は堤防の補強を進めてきましたが、9割以上が終了し、完成の域に近づいています。そのほか多自然型護岸の設置や、光ファイバーケーブルを用いた防災体制の整備も、鋭意進めています。

一方、梯川については、治水安全度がかなり低い状況です。100年に一度の雨が降ったときに流すべき容量に対し、実際に流しうる容量が約5割しかありません。

また水害の被害想定図をつくっており、これを元に沿線の小松市では、連絡が来たらどこに、どのようにして避難するかの手順を示すハザードマップを作成しております。私たちは、川幅を広げて引き堤事業を行っています。しかし、梯川の沿川には小松天満宮があり、これは加賀藩の第三代藩主・利常が、小松城の守護のために、鬼門の方向に当たる梯川の北東側に造営した建物で、国指定の重要文化財なのです。したがって、通常なら用地買収しなければならないのですが、鬼門線というこの位置を移動するわけにはいかないのです。

そこで、川を分けて中の島に天満宮を残し、分水路をつくる方法を検討しています。こういうケースは、全国的にも珍しいと思いますね。

- ――海岸事業では

山内

-

海岸は能登半島の西側に波が寄せて、海岸がやせ細ってきており、沿岸の財産が失われるという懸念があります。そのため松任市と美川町と、ヤンキースの松井選手と森喜朗元総理の故郷である根上町の区間を、16年度予算の概算要求で、小松片山海岸まで直轄化できるように要求をしているところです。従来、離岸堤を整備してきたのですが、水平線が見えなくなるという景観上の問題もあるのです。最近は人工のリーフを施工し、景観への配慮と波対策を両立させています。

- ――事務所ではITへの取り組みも進めているようですね

山内

-

最近のIT技術を使わない手は無いということで、ITを有効活用する戦略を立てています。この庁舎は、昨年5月に移転したところで、移転に併せて防災危機管理体制の高度化、情報サービス技術の向上、政府調達の電子化の推進を行っています。

具体的には、管内の光ファイバーネットワークの構築を進めています。15年度までに約300kmを整備することにしています。そこにはITVカメラ、今はCCTVと呼ばれていますが、そうしたテレビカメラと、雨量計あるいは水位計、そういったメーター類のデータを送ることができるようにします。

例えば、治水であれば河川の増水状況など、様々なデータを全て事務所で常時観測出来るようになるわけです。事務所には道路と河川の情報室を一つずつ設け、情報を集めて災害対策を行います。他にnhkの金沢放送局にも光ファイバーが直結しており、以前ならアナウンサーとカメラマンが事務所に来て実況中継をやっていたのですが、今はここに来なくても、放送局へ情報提供出来るようになっています。

また、情報は国民の財産ですから、全てのコンテンツをホームページのサイトで公開し、情報提供をしているので、家庭のパソコンや携帯電話でも、情報室とほぼ同じ内容が見られる体制にしています。インターネットですから、全国のどこにいても見られる仕組みを構築しているところです。

道路情報は24時間365日体制、河川は、24時間体制でありませんが、そうした情報を常時集め、機敏な対策をとる体制が完成しつつあります。

|

| ▲津幡バイパスから日本海をのぞむ |

石川県内の社会資本整備に貢献する企業

HOME